Wurde zu spät gewarnt vor der Jahrhundertflut, die allein im Ahrtal mindestens 135 Menschenleben gekostet hat, die 53 immer noch Vermissten nicht mitgerechnet? Gab es Hinweise, die eine frühe Evakuierung an der Ahr möglich gemacht hätten, die zwar nicht die milliardenteuren Schäden verhindert, wohl aber viele Menschenleben retten hätte können? Als Antwort in den Medien scheint sich immer mehr herauszukristallisieren: Ja. Es gab wohl eklatante Fehleinschätzungen und Versäumnisse. Ob die dazu besonders in den sozialen Medien mit dem üblichen Brustton der Empörung und der Forderung nach schwersten Strafen geführten Debatten die Gefühle der Betroffenen spiegeln, darf jedoch bezweifelt werden.

Leben im Chaos

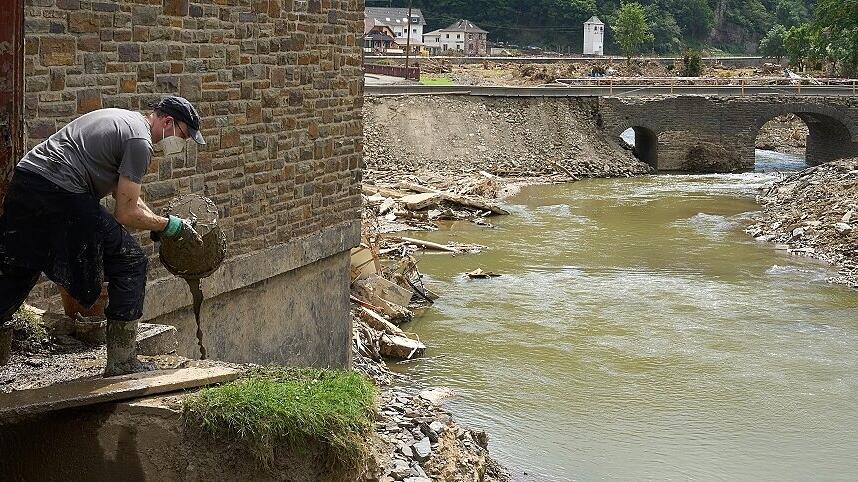

In den Medien rückt die Flutkatastrophe auf die hinteren Ränge – nicht für die Betroffenen.