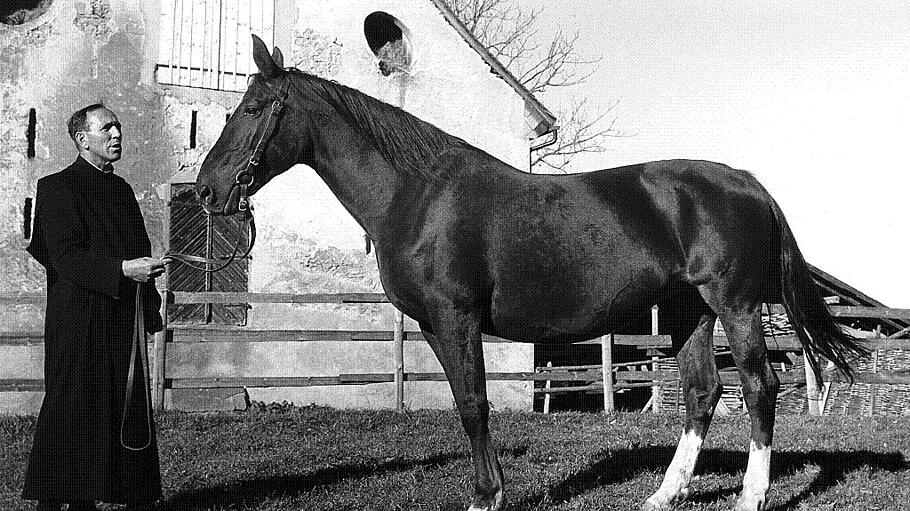

Die barocke Klosterkirche von Einsiedeln mit ihrem Gnadenbild der Schwarzen Madonna ist das wohl bekannteste Wallfahrtsziel der Schweiz. Weniger bekannt ist, dass innerhalb der Klosteranlage dieser Benediktinerabtei eine renommierte Pferdezucht anzutreffen ist, die im Laufe von wohl tausend Jahren eine eigene Pferderasse hervorbrachte. Sie sind imposante Erscheinungen – diese Warmblüter des Klosters – und sie ziehen alle Blicke auf sich. Die meisten Besucher sind so mächtige Pferde mit einer Schulterhöhe gegen die 170 cm nicht gewohnt – und bleiben darum auf respektvoller Distanz.

Kloster Einsiedeln: Gestüt für edles Geblüt

Das Benediktinerkloster Einsiedeln ist bekannt für sein Gnadenbild – doch es gibt dort auch Pferde. Von Karl Horat