Dass der Mensch ein politisches Wesen ist, wusste schon Aristoteles. Wie politisch, dürfte allerdings selbst der „Begründer der Naturwissenschaft“ nicht einmal erahnt haben – denn neuen Erkenntnissen der politischen Psychologie zufolge liegt Politik uns nicht nur in der Natur, sondern sogar in den Genen. Doch bei der Interpretation der Befunde ist Vorsicht geboten. Denn ein genetischer Einfluss, der selten rational, berechenbar und planmäßig verläuft, stellt unser Selbstverständnis von Politik als Aushängeschild menschlicher Rationalität in Frage und bedarf daher zumindest einer eingehenden Prüfung.

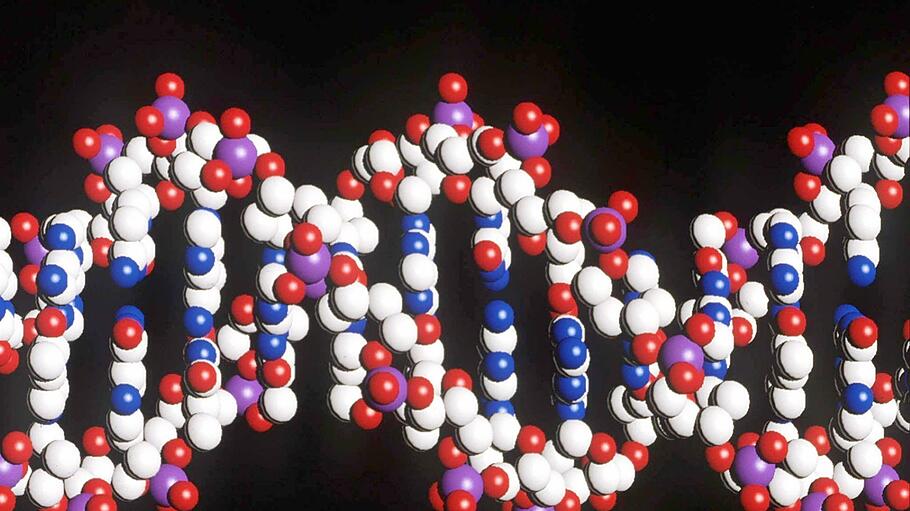

Liegt Politik in unserer DNA?

Neuen psychologischen Forschungsergebnissen zufolge könnten politische Einstellungen genetisch prädisponiert sein. Was Wissenschaftler dabei genau herausfanden und warum wir trotzdem frei sind.