Lange galt sie als etwas ganz Besonderes. Chinesen sahen in ihr ein Symbol für Reinheit, Eleganz, innere Stärke und moralische Vollkommenheit. Japaner assoziierten sie mit Reichtum, Macht und Adel. Das antike Griechenland brachte sie mit Fruchtbarkeit und Sexualität in Verbindung. In der christlichen Ikonografie galt sie als Sinnbild für Erneuerung und Auferstehung: Die Orchidee. Nun hat ein US-Unternehmen sich nach ihr benannt. Eines, das nicht weniger beabsichtigt, als die menschliche Fortpflanzung zu revolutionieren.

Die Zukunft der Fortpflanzung

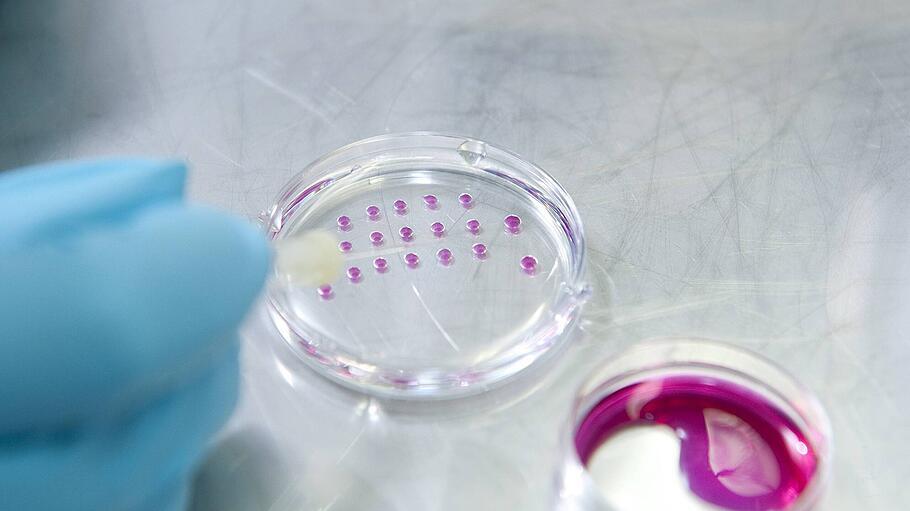

Embryonen aus dem Labor: Wie eine US-amerikanische BioTech-Schmiede sich anschickt, der Eugenik Tür und Tor zu öffnen.