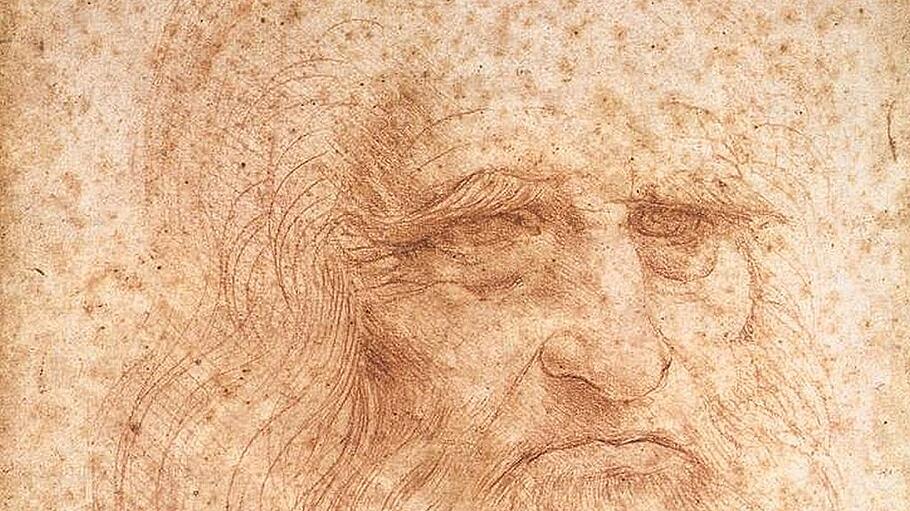

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Wer – und sei es auch nur annähernd – die vier Grundrechenarten beherrscht, dem wird dieser Satz, der für gewöhnlich dem griechischen Philosophen Aristoteles zugeschrieben wird, ein gewisses Unbehagen bereiten. Dennoch ist er wahr. Denn niemand, der noch bei Verstand ist, wird zum Beispiel behaupten wollen, Leonardo da Vincis Mona Lisa, die im Louvre hinter Panzerglas bestaunt werden kann, sei nichts anderes als eine Ansammlung verschiedener Farbpigmente unterschiedlicher Wellenlänge, die sich auf einem 76,8 x 53 cm großem Stück Pappelholz verteilt finden.

Der Tod der Wissenschaft

Naturwissenschaftler gewinnen ihre Gegenstände durch Abstraktion. Das ist gut und richtig. Allerdings dürfen die dabei gewonnenen Teilwahrheiten ihnen nicht den Blick auf das Ganze verstellen.