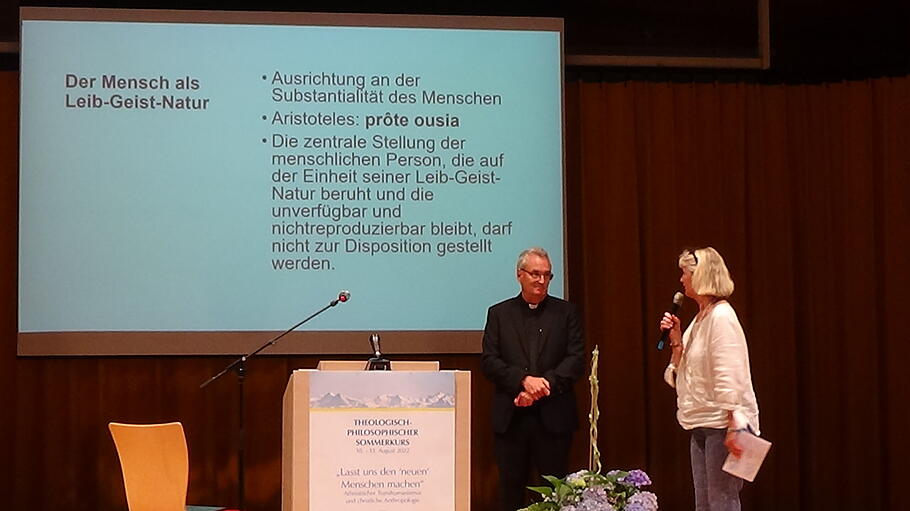

Den zweiten Tag des Sommerkurses eröffnete der Dogmatiker Michael Stickelbroeck mit einem Vortrag „Das Verschwinden der Person im Transhumanismus“. Menschliche Biologie werde von Transhumanisten nicht als wesentlicher Bezugspunkt für die Identität des Menschen betrachtet. Das Ziel, so der Dogmatiker, sei die totale Transformation des Menschen zu einem künstlichen Wesen. Der Mensch sei in der Theorie des Transhumanismus kein festes Wesen, er sei ein fluides Wesen. Damit so Stickelbroeck stehe diese im Gegensatz zu aristotelischer Philosophie, die den Menschen eben als unveränderbares Wesen ansieht.

Der Mensch soll verbessert werden

Eine Verbindung von Mensch und Maschine wird angestrebt. Der Weg ist die Veränderung des Menschen auf verschiedenen Ebenen. Am Ende ist das Ziel die völlige Abschaffung des Menschen.