Andrea Fotiadis-Schmitz muss es wissen. Die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Spezielle Geburtshilfe und Perinatologie arbeitet im Kinderwunschzentrum Köln. Das Zentrum gehört zur „Amedes-Gruppe“, die eigenen Angaben zufolge an über 90 Standorten in Deutschland, Österreich, Belgien und Dubai mehr als 450.000 Patienten pro Jahr behandelt. Am Kinderwunschzentrum Köln, das mittlerweile auch alleinstehenden Frauen und lesbischen Paaren zu Kindern verhilft, reicht das Portfolio von der Insemination über die „In-Vitro-Fertilisation“ (IVF) und „Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion“ (ICSI) bis hin zum „Social Freezing“.

Der Baby-TÜV

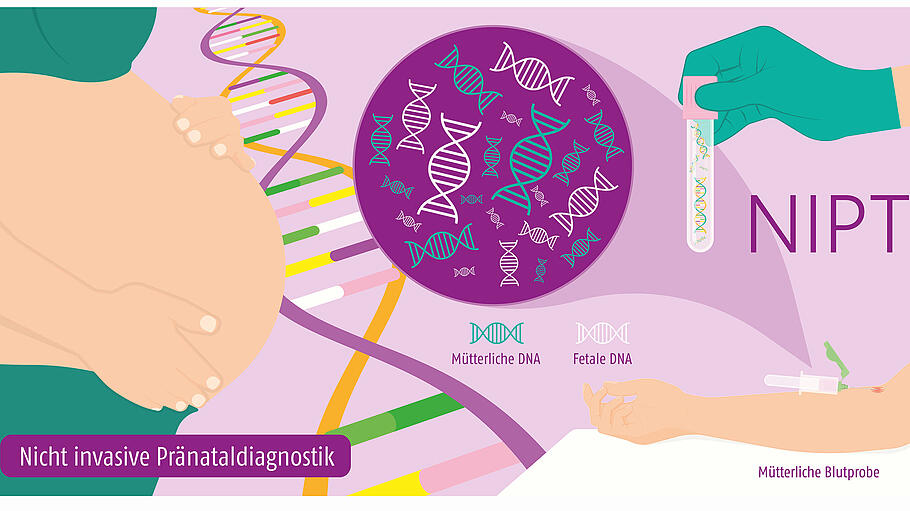

Bluttests auf Trisomien werden Kassenleistung. Und das ist erst der Anfang. Wie die nicht-invasive Pränataldiagnostik Schwangerschaft und Geburt zu verändern droht.