Heute gäbe es wohl einen shitstorm. Und zwei, drei Talkshows. Damals – wir sind im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts – folgten mehr als zweihundert Streitschriften. Stein des Anstoßes: eine Rede des Philosophen Christian Wolff anlässlich der satzungsgemäßen Übergabe des Prorektorats der Universität Halle im Juli 1721. Zu Gast waren u.a. die Kollegen Francke, Michaelis und Lange aus der Theologischen Fakultät. Diese störten sich an der These Wolffs, dass Moral unabhängig von jeder theologischen Offenbarung sei und sich allein auf die Vernunft stützen könne.

48 Stunden bis zum Strang

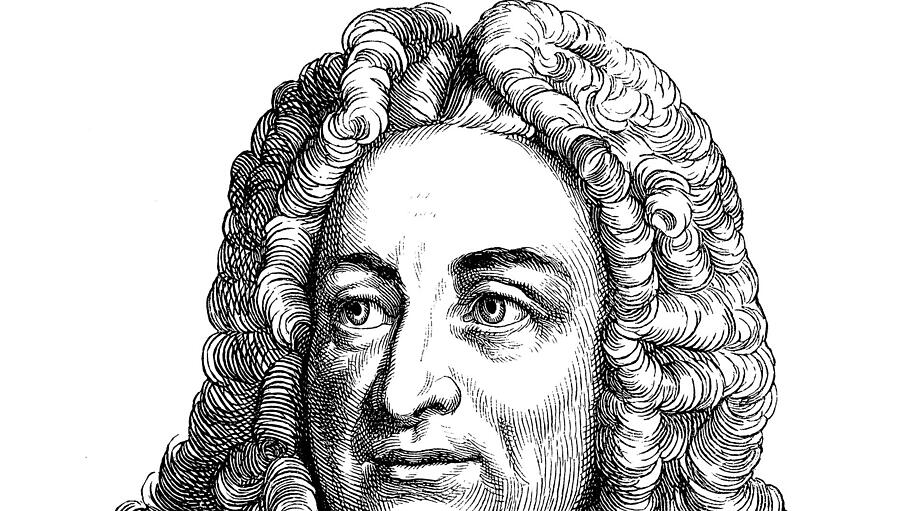

Christian Wolffs Rede „Von der Sittenlehre der Chinesen“ sorgte vor 300 Jahren für einen Skandal, der dem Philosophen der preußischen Frühaufklärung fast den Kopf gekostet hätte.