Frau Albert, immer mehr Kinder und Jugendliche glauben, „im falschen Körper“ geboren zu sein. Der Fachbegriff ist Geschlechtsdysphorie. Was genau ist das? Die Diagnose Geschlechtsdysphorie meint, dass sich die betroffene Person nicht im Einklang mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht erlebt. Dem zugrunde liegt die Unterscheidung zwischen „sex“ als biologischem und „gender“ als sozialem Geschlecht, also die psychosoziale Rolle als Mann oder Frau, auch Geschlechtsidentität genannt. Die Diagnose Geschlechtsdysphorie meint, dass es eine Diskrepanz zwischen dem biologischen Geschlecht und der Geschlechtsidentität gibt. Ist das eine Krankheit? Im Gegensatz zu früheren Diagnosen wie ...

Therapeuten mit Maulkorb

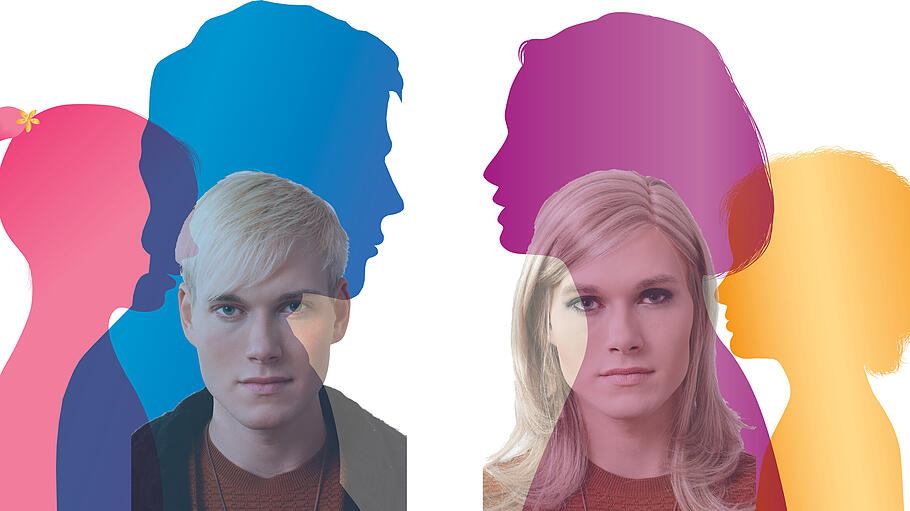

Das Selbstbestimmungsgesetz treibt einen Keil zwischen Eltern und Kinder, findet die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Monika Albert.