Wie jedes Schulkind weiß, ist der dritte Oktober ein Feiertag: der Tag der Deutschen Einheit. Seit 35 Jahren leben die Deutschen wieder vereint in einer Bundesrepublik. Aber warum war Deutschland vorher geteilt und wie kam es zur Wiedervereinigung? Vor achtzig Jahren endete der Zweite Weltkrieg, den Hitler und die Nazis entfesselt hatten. Ihre brutale Regierung hatte viele Länder überfallen und erobert, bis sich Frankreich, Großbritannien und die USA im Westen mit der Sowjetunion im Osten gegen Hitler verbündeten und Deutschland einnahmen. Viele Millionen Menschen waren ums Leben gekommen und die Städte waren zerstört, als die Siegermächte das Land besetzten und in vier Zonen teilten.

Doch schon bald gab es einen Streit über die Zukunft Deutschlands. Während die westlichen Länder allmählich die Demokratie einführten und die Bürger mitentscheiden ließen, stand der Osten unter russischer Kontrolle und wurde von Kommunisten regiert. Mit der Zeit entwickelte sich eine tiefe Kluft zwischen den beiden Teilen Deutschlands, die zur Gründung zweier deutscher Staaten führte: die Bundesrepublik im Westen und die sogenannte „Deutsche Demokratische Republik“ (DDR) im Osten.

Auseinandergerissene Familien

Der Riss war aber auch im Leben der Menschen spürbar. Der Wiederaufbau im Westen ging rasch voran und führte bald zu Wohlstand, während die DDR ihren Bürgern nur wenig Raum für persönliche Freiheiten ließ. Bald fühlten sich die Menschen richtig eingesperrt in ihrem Land: Sie durften nicht mehr reisen, wohin sie wollten, denn die DDR schränkte die Ausreise stark ein und zog eine scharfe Grenze zum Westen, die von Soldaten mit Waffengewalt bewacht wurde. Viele Menschen, die ohne Erlaubnis in den Westen wollten, wurden sogar erschossen.

Auch die Stadt Berlin war in zwei Hälften geteilt. 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut, die die Einwohner voneinander trennte und ganze Familien zerriss. Diese Mauer war nicht nur eine Grenze, sondern auch ein Symbol der Unterdrückung. Wer sich der sozialistischen Ideologie verweigerte, hatte in der DDR viele Nachteile. Kritik und Opposition waren im Osten unerwünscht. Christen, die lieber ihrem Glauben treu blieben, gerieten unter Druck und wurden in Beruf und Schule ausgegrenzt. So brauchte man schon Mut, um sich etwa für die Firmung oder Konfirmation zu entscheiden und die sozialistische „Jugendweihe“ abzulehnen. Die Jugendweihe war eine staatliche Feier, bei der Jugendliche offiziell in das Erwachsenenleben aufgenommen wurden und sich verpflichteten, nach den Ideen des Sozialismus zu leben – das war eine Art Ersatz für kirchliche Rituale.

Kirchen gaben Mut und Hoffnung

Und doch waren die Kirchen in dieser Zeit eine wichtige Stütze für die Menschen, denn sie bildeten eine Gemeinschaft, die nicht vollständig von der Regierung kontrolliert werden konnte. Auch wenn man überall damit rechnen musste, von Spitzeln ausspioniert zu werden, waren die Pfarrgemeinden Orte, an denen man über die eigene Situation sprechen konnte und an denen die Menschen spürten, dass sie nicht allein waren. In den Kirchen versammelten sich die Menschen nicht nur zum Gottesdienst, sondern auch, um Mut und Hoffnung zu finden.

So entstand in den 1980er-Jahren aus den Friedensgebeten eine Bewegung: Jeden Montagabend trafen sich in der Nikolaikirche in Leipzig – in der DDR – viele Menschen, um für Freiheit, Frieden und Veränderung zu beten. Diese Gebetstreffen und Gottesdienste wurden zu einem friedlichen Protest, der immer größer wurde. Da die Kirchen Menschen eine Heimat boten, die auf eine Veränderung der politischen Situation hofften, waren sie nicht nur Gotteshäuser, sondern Zentren des friedlichen Widerstands gegen die kommunistische Regierung. Sie unterstützten die Menschen in ihrer Sehnsucht nach Freiheit und einem Leben ohne Angst und Unterdrückung.

Gebetstreffen als friedlicher Protest

Immer öfter kam es nun zu Friedensprozessionen und im Herbst 1989 begannen die Menschen in Leipzig, in Dresden und anderen Städten, für ihre Rechte zu demonstrieren – friedlich, mit Kerzen in den Händen und Liedern auf den Lippen, aber bestimmt. An den Demos nahmen so viele Menschen teil, dass Politik und Polizei nicht wussten, was sie dagegen tun sollten. Wären sie nämlich mit Gewalt gegen friedliche Bürger vorgegangen, hätten sie sich ins Unrecht gesetzt. Immer mehr Städte hallten wider von dem Ruf „Wir sind das Volk“ – und immer öfter hörte man auch „Wir sind ein Volk“, denn die Deutschen in Ost und West wollten wieder zusammen in einem Land leben.

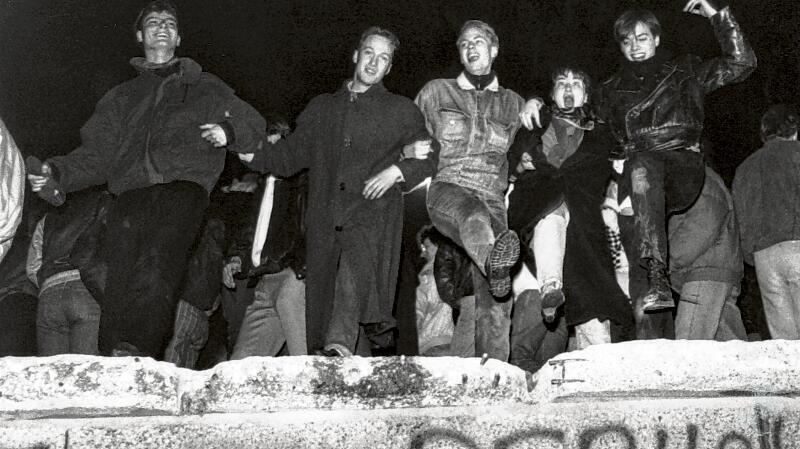

Und so kam es am 9. November zu einem historischen Ereignis: Die Berliner Mauer fiel. Tausende Menschen stürmten die Grenzübergänge und feierten gemeinsam das Ende der Mauer. Das war ein unglaubliches Ereignis, als sich Bundesbürger und Ostdeutsche in den Armen lagen und gemeinsam feierten, weinten, tanzten und sangen. Mit den friedlichen Demonstrationen, die vor allem in der Kirche ihren Ursprung hatten, begann ein Prozess, der elf Monate später – am 3. Oktober 1990 – zur politischen Wiedervereinigung der beiden Deutschlands führte.

Die Wiedervereinigung zeigt uns, wie wichtig es ist, für Freiheit und Gerechtigkeit einzutreten, und dass wir nicht aufhören sollten, für die Rechte der Menschen zu kämpfen, auch wenn es schwer ist. Die Kirchen in der DDR haben eine wichtige Rolle gespielt, weil sie den Mut und die Hoffnung bewahrt haben, dass sich Dinge verändern können. Sie haben den Menschen geholfen, durchzuhalten, und sie haben den Glauben an Frieden und Versöhnung gestärkt. Das Gebet und der friedliche Widerstand sind eine Macht, gegen die sich keiner stellen kann, der vorgibt, für Recht und Gerechtigkeit zu kämpfen.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.