Einst war sie das Allerheiligste der gesamten Christenheit, ein Triumph und ein Fest der Orthodoxie. „Hier ist ein zweites Mal die Fußwaschung, das Abendmahl, der Berg Tabor, das Praetorium des Pilatus und die Schädelstätte, in der Hebräer Sprache Golgotha genannt. Hier ward Er geboren, hier getauft, (...). Hier ward Er ans Kreuz geschlagen und wer Augen hat, der sehe die Fußbank. In dieser Kirche wurde er begraben und der vom Grabe gewälzte Stein zeugt hier für das Wort.

Apostelgleicher Glanz

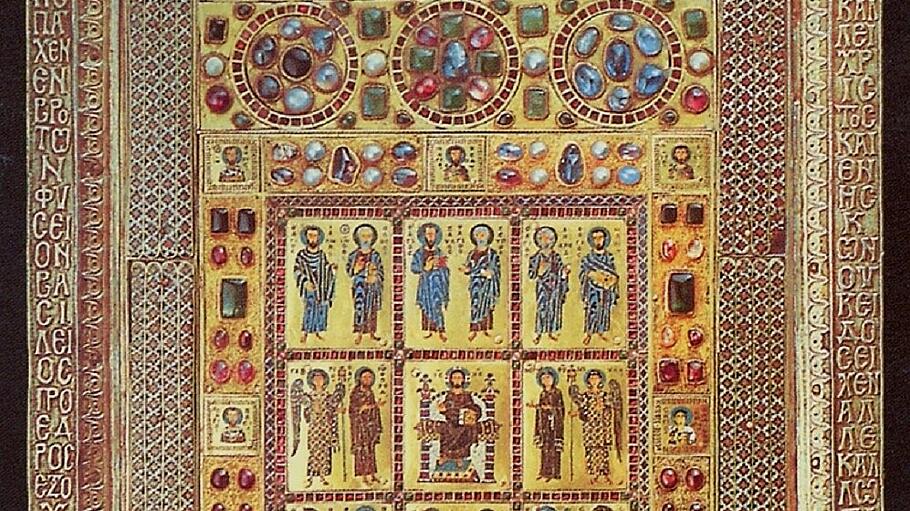

Theotókos tou Phárou: Von der Marienkirche des Pharos im Heiligen Kaiserpalast in Konstantinopel sind nur Spuren geblieben..