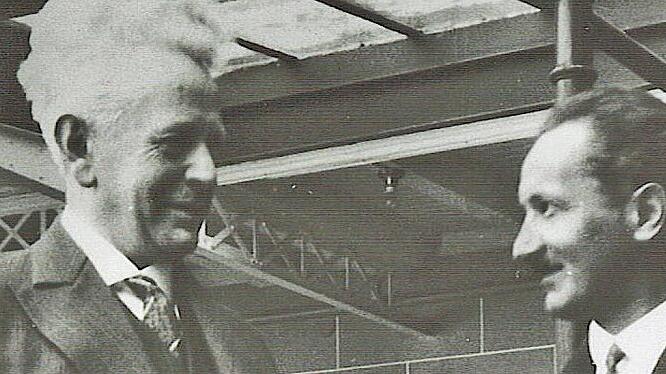

Im Jahr 1929 fand im Weltkurort Davos eine Disputation zwischen zwei Gelehrten statt, die schon im Vorfeld große Aufmerksamkeit hervorrief. Der eine war ein mondän-liberaler Philosoph, zeitweise Rektor der Universität Hamburg, jüdischer Kosmopolit; der andere, Kollege aus Freiburg, fast das genaue Gegenteil, bekannt als sportlicher Naturbursche, Skifahrer und Wanderer, bekennender Bewohner der Provinz: Ernst Cassirer traf auf Martin Heidegger.

Zaungäste der Moderne

Ausnahmezustand und Ernstfall brechen in den Alltag ein und machen Sterblichkeit zum Politikum.