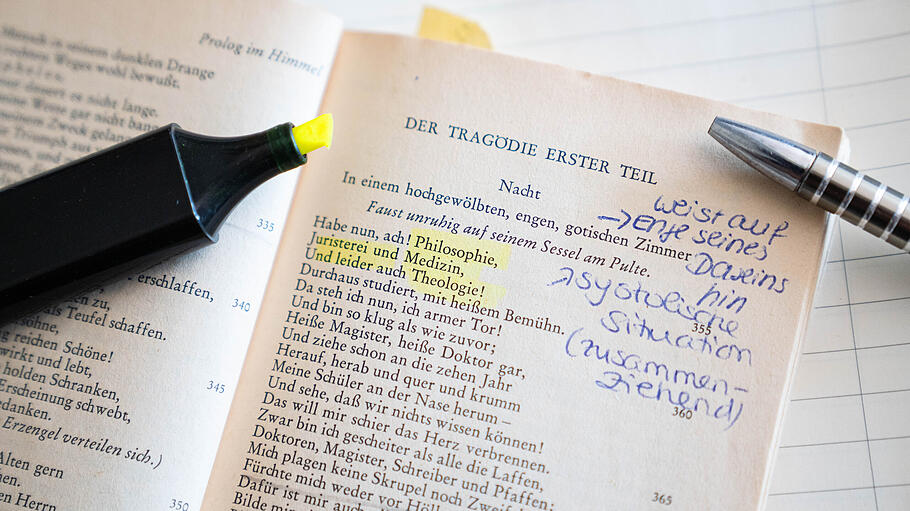

Er stammt aus einer Zeit, als sich die Literatur noch auf die Fahnen geschrieben hatte, das Dasein als Ganzes zu deuten: „Faust I.“ Obwohl die Tragödie vermeintlich nur von einem speziellen Einzelschicksal, dem oft als titanisch beschriebenen, titelgebenden Gelehrte erzählt, gilt sie doch zu Recht als Menschheitsdrama. Um nicht mehr und nicht weniger als die Frage, „was die Welt / Im Innersten zusammenhält“, geht es. Faust wird sie erst spät beantworten können; erst nachdem er einen Weg voller Irrungen durchlaufen und – vom Teufel Mephisto verführt – gar ein unschuldiges Mädchen geschwängert und zur Kindsmörderin gemacht hat.

Wo gehst du hin, verweilender Moment?

Bayern streicht „Faust I“ als Pflichtlektüre – kann das gutgehen?