Die Kunst braucht keine Beleuchter, sie strahlt aus sich selbst heraus.“ Dieses Zitat aus der „Kulturpause“, seiner geharnischten Streitschrift zur gegenwärtigen Kunstszene mit ihrem Übergewicht an feuilletonistischen Anstrahlern, muss den entschuldigenden Einstieg bilden, bevor man zum Lobpreis von Ludwig Valentin Angerer mit nichts als ebenjenen Worten aufwartet, denen seine Werke so zuverlässig spotten. Dass sich der Personenkult um Künstler für gewöhnlich antiproportional zu ihren Leistungen verhalte, ist eine weiterer Gedanke, der Aufnahme in die „Kulturpause“ gefunden hat.

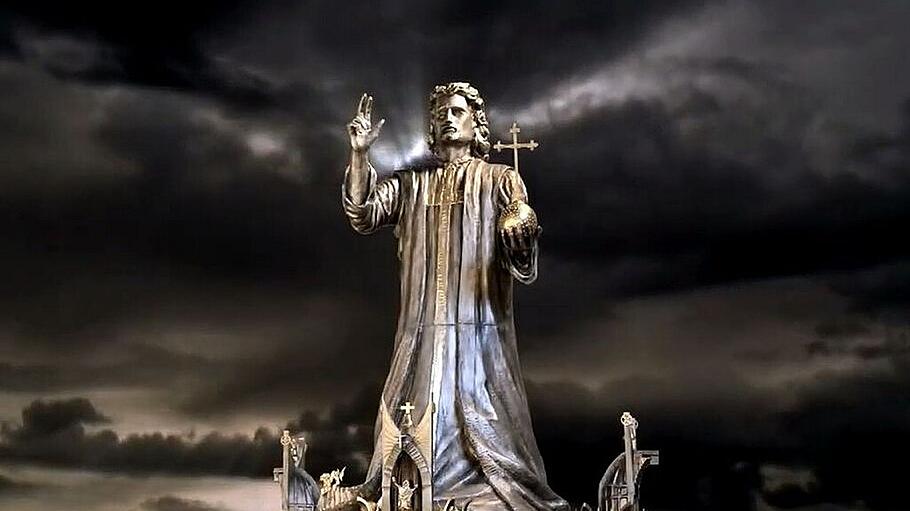

"Wirkliche sakrale Kunst"

Jenseits von Kulturverfall und Naturzerstörung: Angerer der Ältere pflegt ein gänzlich unzeitgemäßes Werk. Dafür wurde er auch schon von Joseph Ratzinger in hohen Tönen gelobt.