Der Holzbildhauer Marcos Bernardes aus Tiradentes in Minas Gerais war geschockt: Er entdeckte eine von ihm geschaffene Skulptur des Heiligen Franziskus in einer Aleijadinho-Ausstellung im Centro Cultural in Brasília – unter dem Patronat der Bank Caixa Econômica Federal. Er hatte seinen Franziskus mit segnend ausgebreiteten Armen im Jahre 2008 geschaffen. Damals hatte er das Datum und seinen Künstlernamen in den Sockel eingekerbt und die Figur in Rio de Janeiro verkauft. Aber nun war diese Signatur im Holz fein säuberlich weggeraspelt. Und im Katalog stand zu lesen, es handle sich hier um ein Werk des berühmten Barockkünstlers Antônio Francisco Lisboa, genannt „Aleijadinho“.

Wer kann Kunst beurteilen?

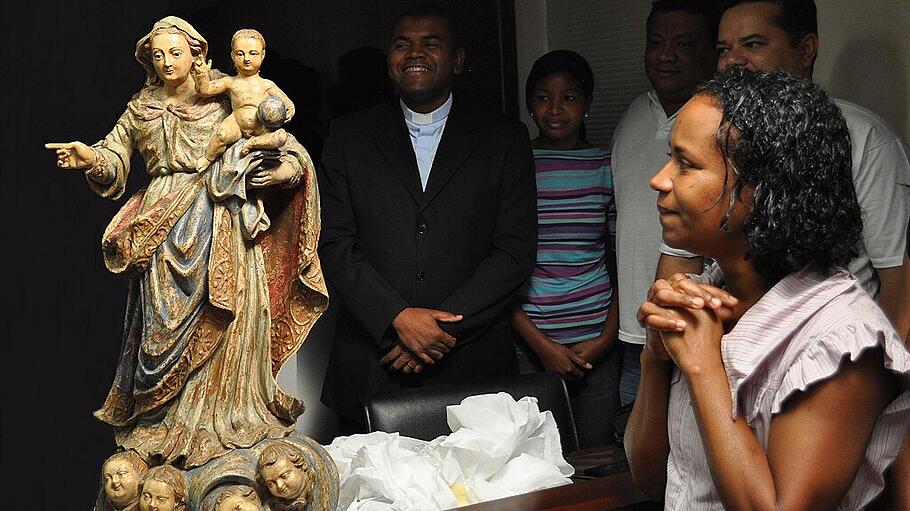

Der Raub religiöser Kunst aus Kirchen in Brasilien ist ein lukratives Geschäft. Eine Behörde versucht die Kulturgüter zu retten.