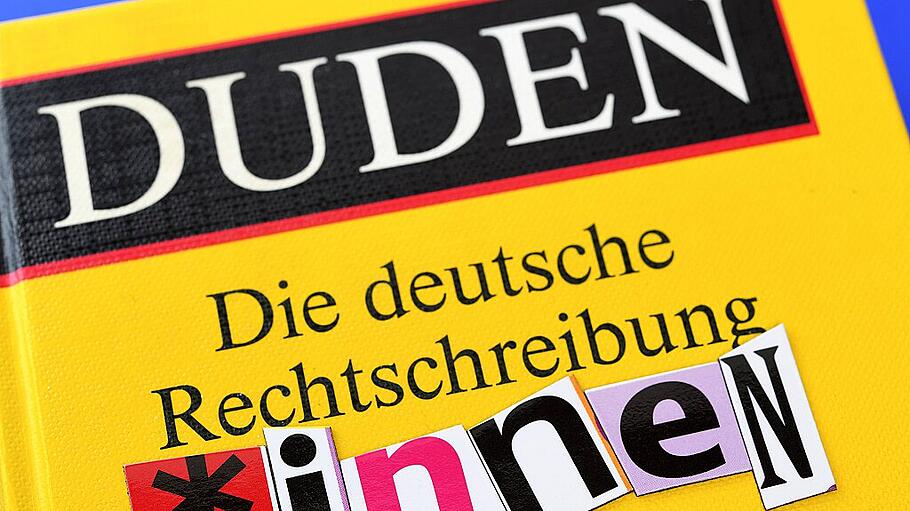

Generationen galt der Duden als Standard-Referenzwerk für korrektes Deutsch. Dabei orientierte sich das Wörterbuch weitestgehend am Prinzip, den vorherrschenden Sprachgebrauch abzubilden. Damit ist es nun vorbei, zumindest teilweise. Die neue Onlineversion des Duden wartet mit Neuschöpfungen auf. Dem „Gast“ wird nun beispielsweise die weibliche Form „Gästin“ und dem „Bösewicht“ die „Bösewichtin“ zur Seite gestellt. Damit hängt zusammen, dass die Dudenredaktion das generische Maskulinum offenbar entweder abschaffen möchte oder mindestens als veralteten Sprachgebrauch betrachtet. So bekommt man unter dem Eintrag „Mieter“ etwa zu lesen: „Substantiv, maskulin – ...

Wenn Rechtschreibprofis Geschlechterpolitik betreiben

„Genderisierung“: Ein neue Dudenprojekt scheint erzieherische Ambitionen zu verfolgen. Bisher hat der Duden die Sprache so wiedergegeben, wie sie sich entwickelt hatte. Jetzt scheint man in der Redaktion überzeugt zu sein, die Menschen verbal mit der Gender-Ideologie beeinflussen zu müssen.