Wenn heute jemand irgendwo auf der Welt einen Tweet absetzt, ein Foto oder Video postet, geht das in Sekundenschnelle um die Welt. In einer Weise, die vor Jahrzehnten noch undenkbar schien oder allenfalls eine Zukunftsutopie war, verbreiten sich Informationen – wahregenauso wie „Fake News“ – aber auch Meinungen oder Debatten mit einer Dynamik, die nicht mehr aufzuhalten ist. Millionen Menschen werden in Echtzeit Zeugen von Demonstrationen, die tausende Kilometer entfernt stattfinden. Es ist unbestreitbar: Das Internet hat die weltweite Kommunikation grundlegend verändert.

Von Gutenberg zu Twitter - eine Ausstellung

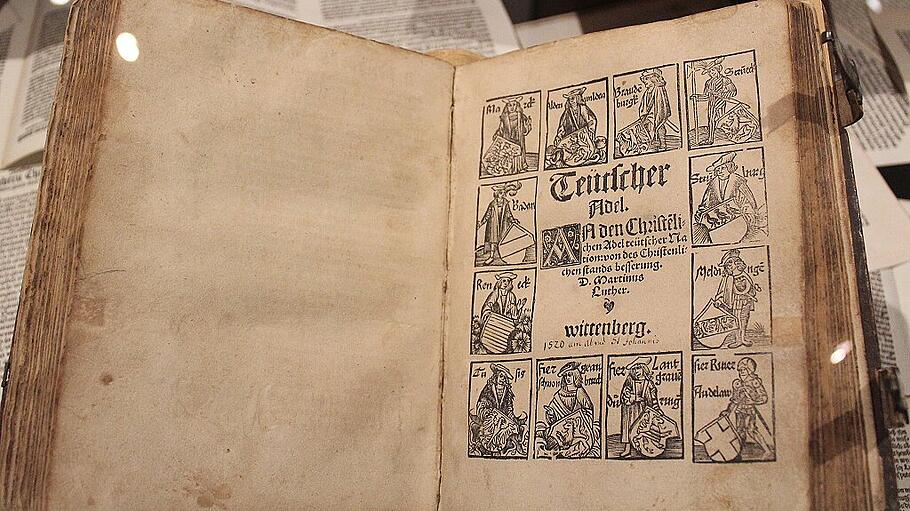

Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin zeigt, wie der Buchdruck die Revolution der Kommunikationsmedien auslöste.