Thomas nach dem Ende der Vorherrschaft des Thomismus als maßgebende Kirchendoktrin ist wie Marx nach dem Untergang des realen Sozialismus. Erst kürzlich war so zu lesen. So sehr Vergleiche bekanntlich hinken, so sehr steckt in ihnen ein Körnchen Wahrheit. In beiden Fällen bleibt „nur“ der Denker übrig. Die Kraft der Argumente entscheidet jetzt, nicht mehr die Macht politischer und juristischer Durchsetzungs- und Sanktionsmöglichkeiten.

Traktate über das richtige Leben im Staat

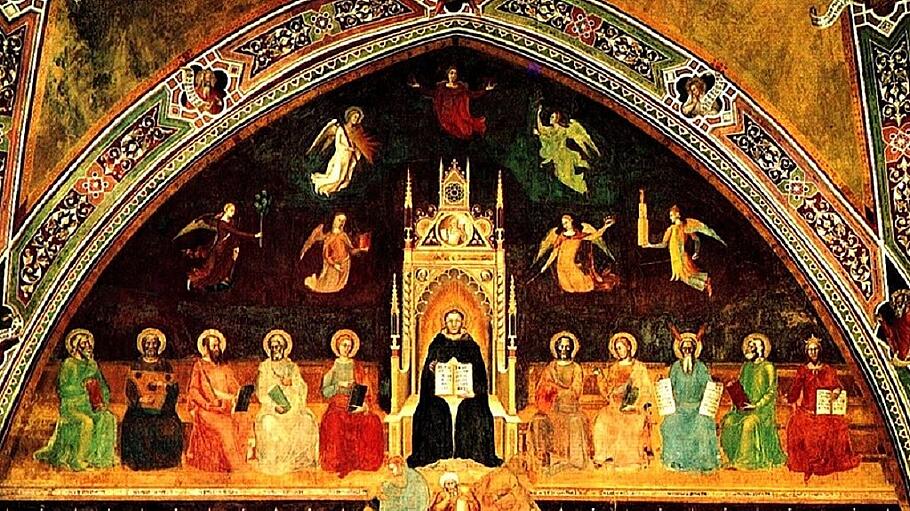

Ein Sammelband zeigt die zukunftsweisenden Elemente der politischen Philosophie des heiligen Thomas von Aquin. Von Felix Dirsch