Sonnenblumen sucht man hier vergeblich. Die noch vorhandenen sechs Gemälde mit diesem Sujet gehen nicht mehr auf Reisen, die Museen in München, London, Philadelphia, Tokio und Amsterdam mochten sich nicht von ihren Publikumsmagneten trennen. Aber, um es gleich vorwegzunehmen: Sie fehlen nicht wirklich in der Potsdamer Ausstellung, sie sind im Frankfurter Städel zu sehen, die sich mit van Goghs Bedeutung für die deutsche Avantgarde beschäftigt.

Tiefe Sehnsucht nach Neubeginn

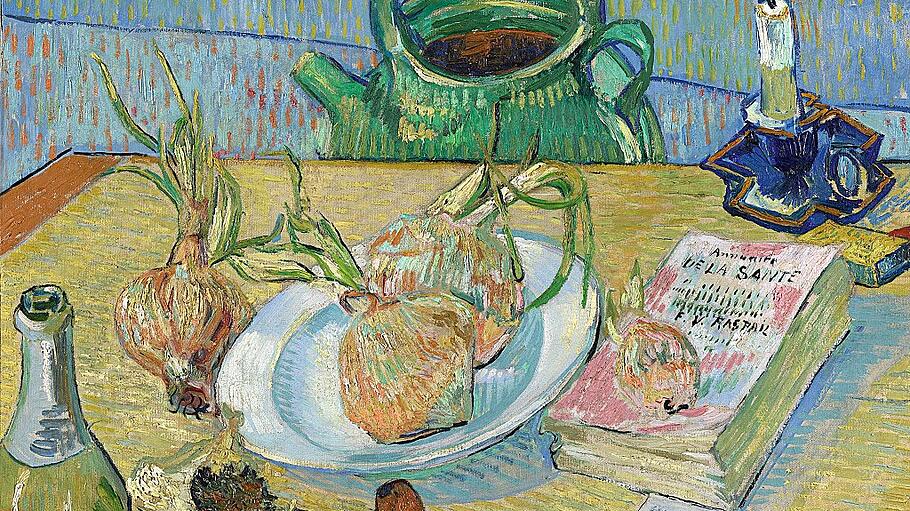

Mit seinen Stillleben wollte van Gogh Lebenswillen zeigen. In Potsdam widmet sich zum ersten Mal eine Einzelausstellung diesen Werken des Künstlers.