Anfang Oktober ist der britische Sänger und Songwriter Sting 70 Jahre alt geworden, nun hat er ein neues Album vorgelegt, das den ebenso schlichten wie prägnanten Titel „The Bridge“ trägt. Je nach Edition sind es 10, 13 oder 14 Songs, die während des Lockdowns komponiert und aufgenommen wurden und die, wie bei dem früheren Englisch-Lehrer mit der geballten katholischen Sozialisierung üblich, nicht nur musikalisch, sondern auch textlich einiges zu bieten haben.

Sting als spiritueller Brückenbauer

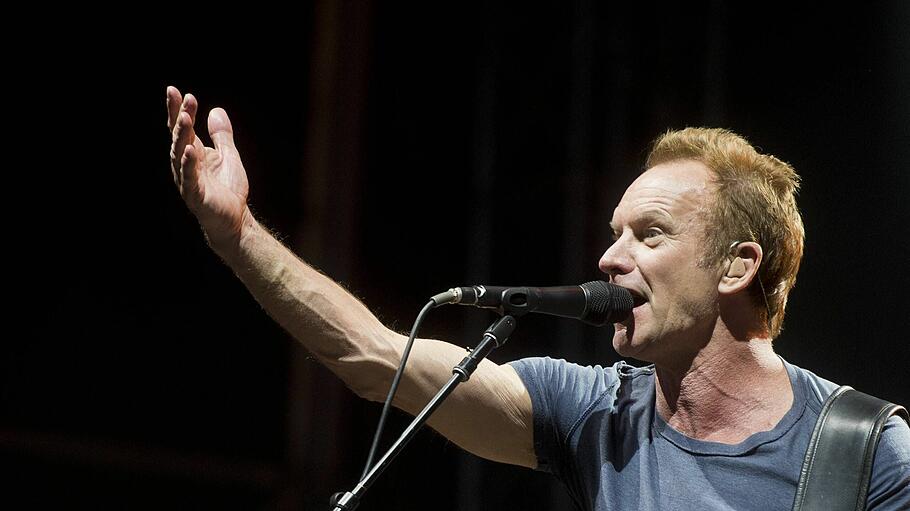

„The Bridge“: Der britische Sänger und Songwriter Sting meldet sich mit einem neuen Album zurück aus dem Lockdown.