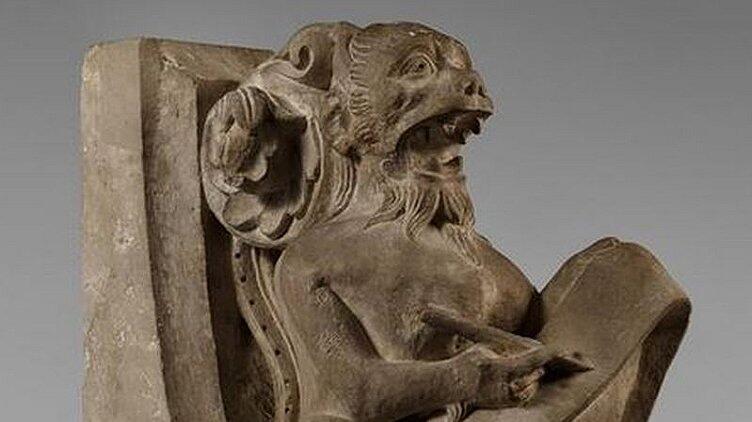

Es sind nur wenige Objekte, mit denen sich Matthias Joseph De Noel (1782–1849) auf seinem Selbstbildnis darstellt. Auf dem um 1825 entstandenen Gemälde zeigt sich der Künstler, Dichter, Denkmalpfleger und Sammler als selbstbewusster Gelehrter seiner Zeit, in der er es mit seinen vielseitigen Talenten schließlich zum ersten Konservator des sogenannten Wallrafianums, dem ersten städtischen Museum in Köln, brachte. De Noel sitzt mit verschränkten Armen vor einem aufgeschlagenen Buch und schaut mit forschendem Blick aus dem Bild heraus. Neben dem Buch ist die kleine Skulptur einer Sphinx, das antike Symbol der Weisheit, zu sehen.

Sphinx im Gelehrtenzimmer

Das Museum Schnütgen in Köln widmet sich der Skulptur der Romanik im Rheinland. Von Constantin Graf von Hoensbroech