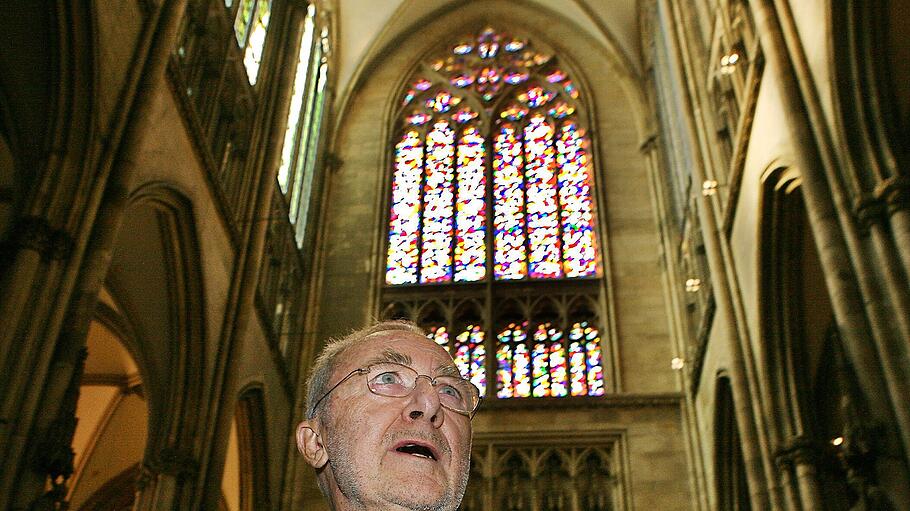

Malerei: Kunst als Grenzüberschreitung Wie Gegenwarts- Künstler die Transzendenz suchen und erleben. Wo liegt die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, wo genau verläuft die Linie zwischen Kunst ohne und Kunst mit Transzendenzbezug? Gibt es das überhaupt: Kunst ohne transzendente Dimension? Will nicht jede Kunst den Betrachter einladen, die Grenzen des gegenständlich Bekannten zu überschreiten, neue Seh- und Erkenntnismöglichkeiten eröffnen? Jenseits des Konventionellen?Und: wird die Grenze, die zwischen der sakralen und profanen Sphäre liegt, von der Kirche selbst nicht auch seit Jahrhunderten immer wieder überschritten, indem man Blut, Haare, Zähne oder sonstige physische Überbleibsel von besonders begnadeten Persönlichkeiten zu ...

Sehnsucht nach Transzendenz

Zeitgenössische Maler und Musiker sind durchaus offen für transzendente Impulse und laden ein, sich von ihren spirituellen Sehnsüchten berühren zu lassen.