Wenn ein Kind geboren wird und heranwächst, gehört es zu den Lieblingsbeschäftigungen der Angehörigen, herauszufinden, von wem es die Nase, die Augenfarbe, eine bestimmte Handhaltung oder Charaktereigenschaft hat. Auch bei einem besonderem künstlerischen oder musikalischen Ausdrucksvermögen wird in der Regel die Frage gestellt: Von wem hat es das? „Die Geschichte schöpferischer Familien ist, wie man nicht zuletzt an Musikersippen mit ihren vielfältigen Talenten sehen kann, eine nahezu unendliche, injedem Fall aber lohnenswert zu studierende“ Dabei ist es keine Frage, dass besondere Talente vererbt werden können. Allerdings brauchen sie, um sich entfalten zu können, auch günstige Bedingungen. Dazu gehört die wohlwollende ...

Schöpferische Familien bereichern die Musik

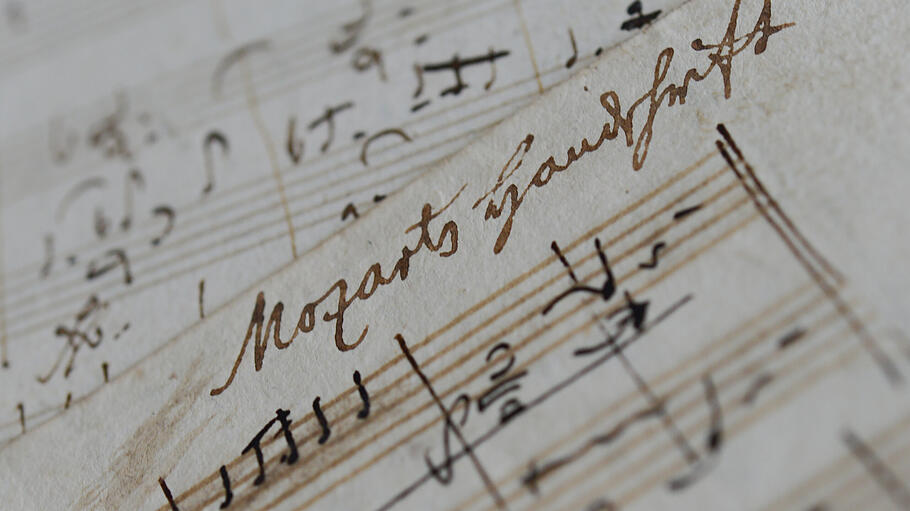

Mozart, Mendelssohn, Bach: Eine Spurensuche in Sachen Kreativität die auf genetischer Disposition, Förderung und Selbstmotivation basiert.