Romano Guardini starb vor 48 Jahren im ominösen Jahr 1968 und ruht seit Juli 1997 in St. Ludwig, im Herzen der Münchner Universität. Eine kleine Gruppe italienischer Verehrer wandte sich 2012 nach Norden, um Mitstreiter für eine Seligsprechung des Unvergessenen zu finden, der aufgrund einer eben erscheinenden italienischen Gesamtausgabe auch sein Geburtsland „erobert“. Die Frage war, ob man nicht Papst Benedikt XVI. das Anliegen vortragen könne, der ihn häufig in seinen Ansprachen zitierte, sogar noch zweimal in der letzten Rede Ende Februar 2013 an die Kardinäle.

„...dass in eine Zeit, die so ohne Boden ist, ein Mann gestellt wird wie Guardini...“

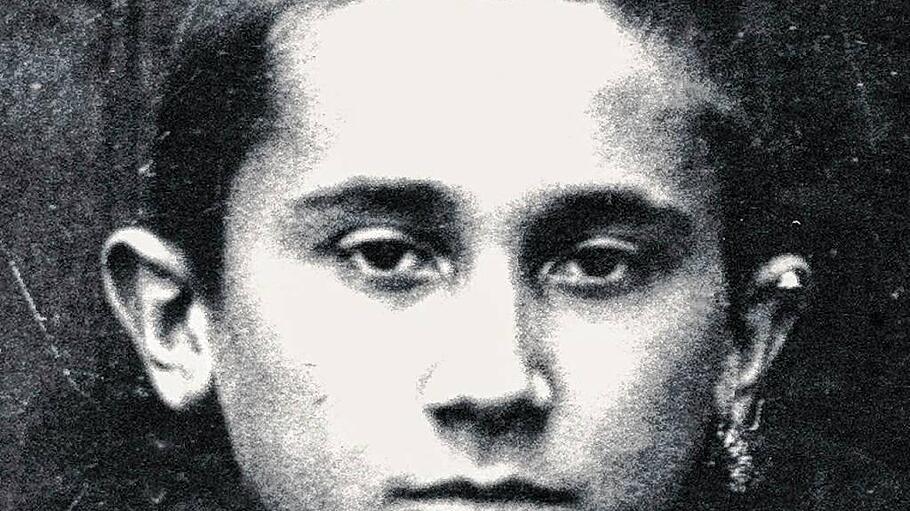

Am 18. Juli hat Kardinal Reinhard Marx bekannt geben lassen, dass die Eröffnung des Seligsprechungsprozesses bevorstehe. Von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz