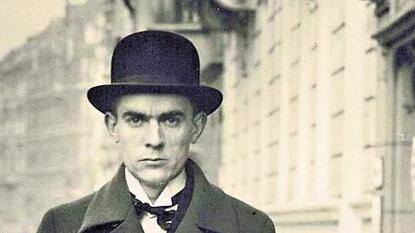

Ein Kärntner, ein gelernter Grenzgänger war Robert Musil (1880–1942), dessen Leben in Klagenfurt begann und im Exil, in Genf, endete. Der studierte Maschinenbau-Ingenieur, der in Berlin auch Philosophie und Psychologie belegt hatte, begann nach der Teilnahme am Weltkrieg als österreichischer Offizier und erlittener Invalidität mit dem Schreiben. Eines der ersten Werke, die „Verwirrungen des Zöglings Törleß“, nährte sich aus eigenen Erfahrungen im Militärinternat Eisenstadt und ist ein Meisterwerk der aus der Innenperspektive gestalteten, tiefenpsychologische Erkenntnisse aufnehmenden Erzählung, wie sie der wirren Situation nach dem Krieg entsprach.

Robert Musil: Nachdenken über sich selbst im Land der begabten Friseure

Sein Personal besteht aus Archetypen des 20. Jahrhunderts – Robert Musils Reden und Aufsätze zur Politik sind erschienen. Von Urs Buhlmann