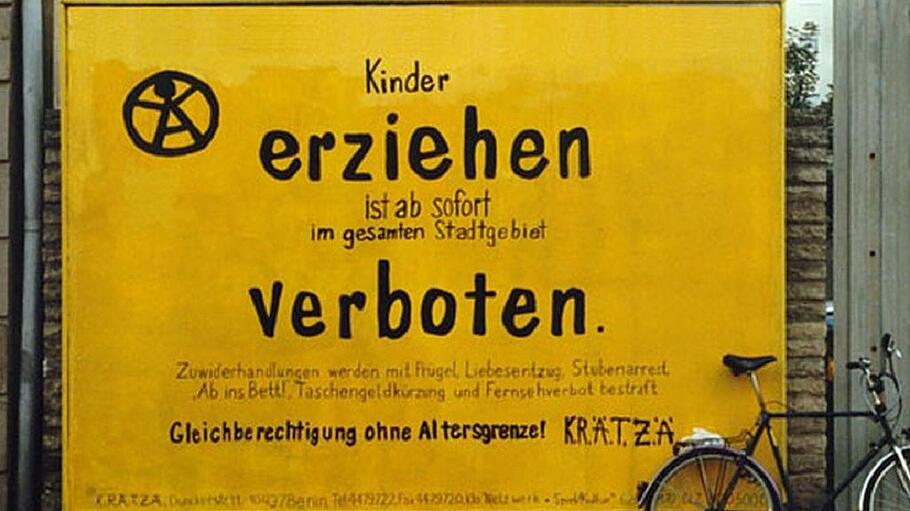

So reinrassig marxistisch wie bei den 68ern und in der DDR geht es heutzutage in deutscher Pädagogik nicht mehr zu. Aber subliminal, ja subversiv, allerdings verbal geschmeidiger setzen sich „linke“ Vorstellungen von „Bildung“ nach wie vor in beachtlicher Weise durch. Erinnern wir uns: Das „Kommunistische Manifest“ von 1848 verlangte „die öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder und die Vereinigung der Erziehung mit der materiellen Produktion“. Präzisiert wurde diese Forderung im gleichen Jahr von einem Arbeiterkongress. Unter anderem wollte man die Beseitigung des Religionsunterrichts und das Verbot privater Schulen. Das Kind sah man als kleinen Werktätigen. Ihre Umsetzung ...

Pädagogik in Marx- und Engelszungen

Mit dem Schlagwort der „Bildungsgerechtigkeit“ betreiben heute noch viele Pädagogen marxistische Erziehung. Von Josef Kraus