Am 6. Juli hat der Bayerische Landtag die Einführung des Wahlpflichtfaches „Islamischer Unterricht“ gebilligt. Mit einerÄnderung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes(BayEuG) soll der bisherige, seit 2009 laufende Modellversuch in ein reguläres Schulfach überführt werden. An 364 bayerischen Schulen wird dies ab dem Schuljahr 2021/2022 möglich sein und zwar vor allem an Grund- und Mittelschulen und in Ballungsgebieten.

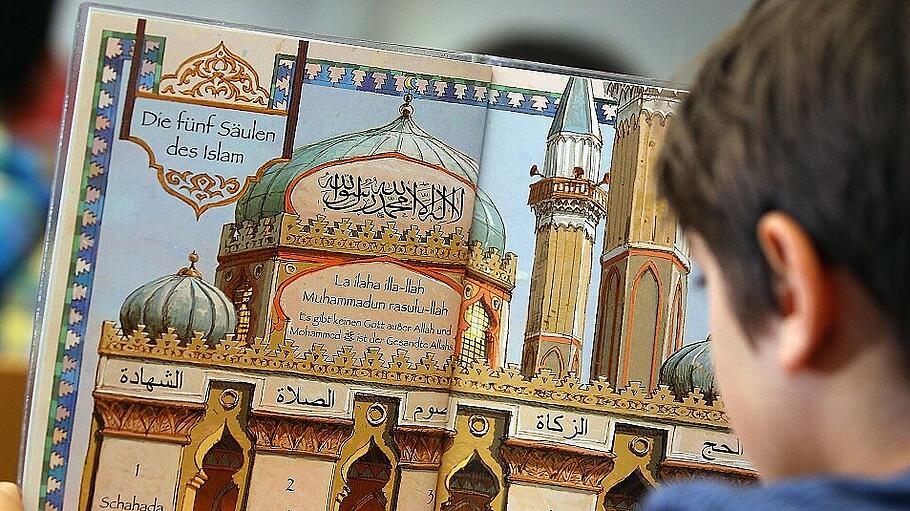

„Mohammed ist liebevoll“

Bayern führt islamischen Unterricht als Wahlpflichtfach ein. Daraus kann eine Alternative zu den Unterweisungen der Koranschulen werden.