Der nun schon mehr als zwei Jahre andauernde Krieg um Syrien ist längst eine große humanitäre Katastrophe, und droht nicht erst – wie die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am Montag meinte – zu einer solchen zu werden. Hunderttausend Menschen haben ihr Leben verloren, Millionen ihr Haus, ihre Heimat und ihre wirtschaftliche Existenz. Betroffen ist das ganze Volk, in besonderer Weise aber jene ethnischen und religiösen Minderheiten, die dem Chaos und der Gewalt schutzlos ausgeliefert sind. Der Krieg um Syrien ist darüber hinaus eine politische Katastrophe, die auch die Nachbarländer – insbesondere den Libanon und Jordanien – nachhaltig beschädigt.

Mit der Menschlichkeit stirbt die Kultur

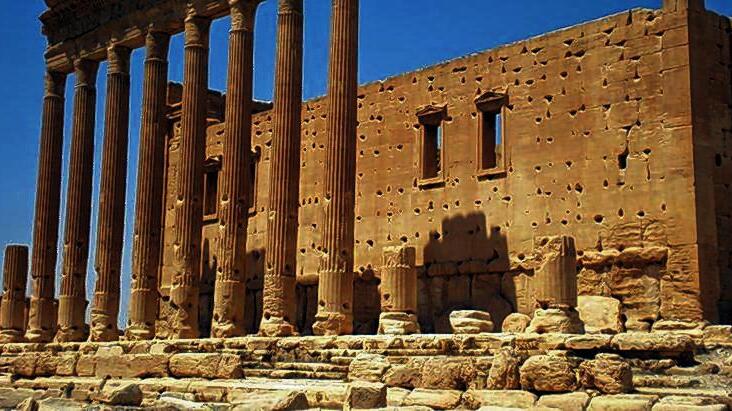

Syrien teilt mit Europa viele Jahrhunderte antiker und christlicher Geschichte und Tradition. Von Stephan Baier