Was Putin erreichen will, ist Zweifel zu wecken. Zweifel am Sieg, Zweifel an unserer Fähigkeit, zu verteidigen, wofür wir stehen. Zweifel sind wie Erosion – sie tragen Vertrauen und Hingabe ab.“ Mit dieser Botschaft wandte sich der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba kürzlich an seine Amtskollegen aus Deutschland und Tschechien, Annalena Baerbock und Jan Lipavsky. Weil im Nachgang der Panel-Diskussion auf dem Prager „Forum2000“ dann allein ein im Zuge einer russischen Kampagne entkontextualisierter Patzer Baerbock (siehe DT vom 29. September) die Runde machte, traf die Botschaft Kulebas in Deutschland ins Leere.

Ist der „Cursor-Journalismus“ auf dem Vormarsch?

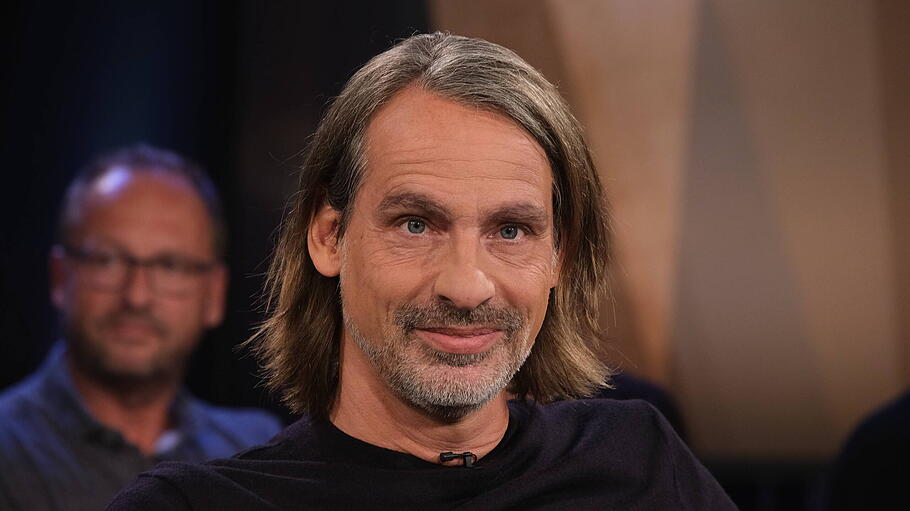

In ihrem Bestseller „Die vierte Gewalt“ warnen Harald Welzer und Richard David Precht vor einem verengten Meinungskorridor in den Medien. Zurecht?