Vor Jahrzehnten schon veröffentlichte der Bayreuther Politikwissenschaftler Konrad Löw sein Buch „Warum fasziniert der Kommunismus?“ Er fragte damals, weshalb diese Ideologie und ihre Grundlagen im Denken von Karl Marx in der westlichen Kultur so viel Anklang fanden – trotz des offenkundigen Versagens sozialistischer Systeme, politische und ökonomische Probleme freiheitlich zu lösen. Lange konnte man denken, diese Frage sei mit dem Ende des Sowjetkommunismus zu einer bloß historischen geworden. Manche sprachen erst vom „Ende der Ideologien“, dann gar vom „Ende der Geschichte“, in dem der Liberalismus alternativlos geworden war.

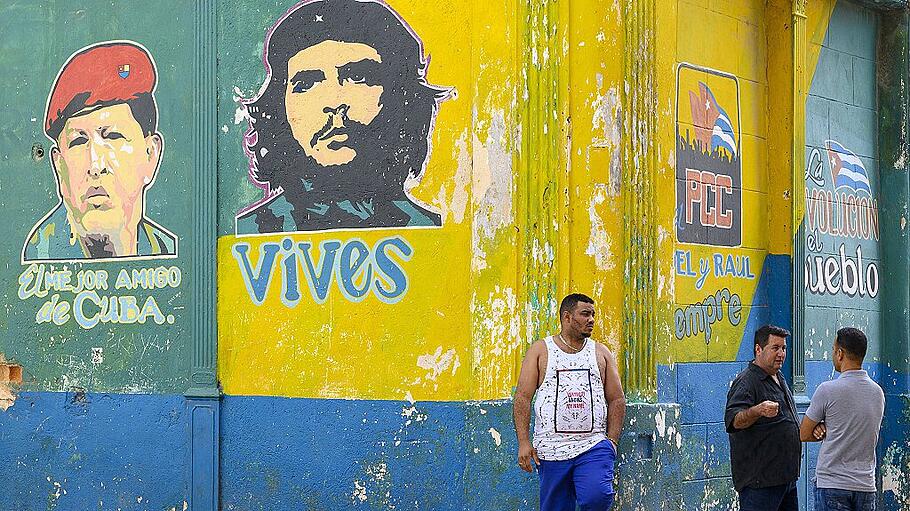

Warum fasziniert der Sozialismus noch immer?

Sozialistische Utopisten versuchen seit rund 104 Jahren das gesellschaftliche Paradies auf Erden zu schaffen. Alle scheiterten. Meistens unter großen Opfern bei den Menschen, in der Wirtschaft und der Natur. Das Verführerische: Die "vollkommene Idee" scheint der Wirklichkeit überlegen. Mit diesem ungeschulten Blick immunisieren sich Sozialisten immer wieder selbst.