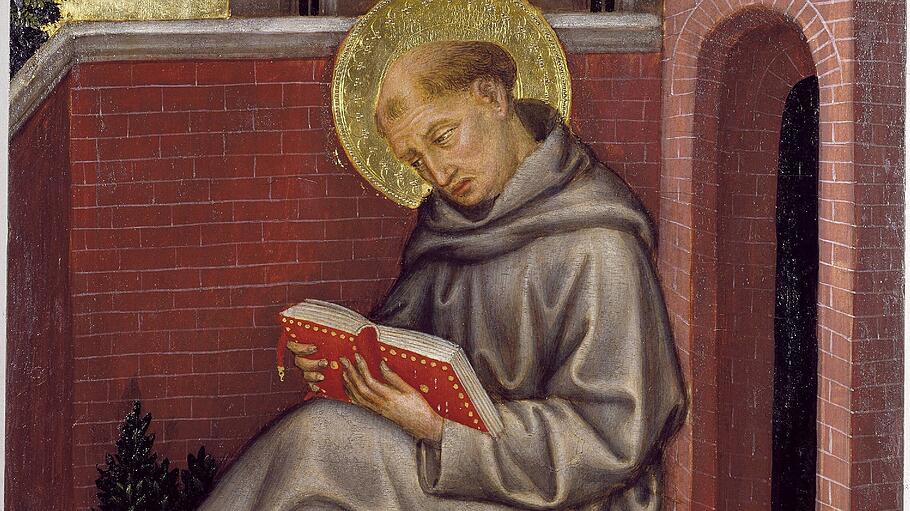

"Ich bete dich ergeben an, verborgene Wahrheit“. Was jemand zuletzt spricht, bleibt am meisten im Gedächtnis. Bei Thomas von Aquin war es dieses Gebet: Adoro te devote, latens veritas. Generationen von Menschen sind mit diesem Hymnus auf den Lippen zur Kommunion gegangen oder haben in dieser Haltung das Sterbesakrament empfangen. Dieses Gebet, das inzwischen völlig in Vergessenheit zu geraten scheint, gehört zum poetischen Erbe des Aquinaten. Es wiederzuentdecken, lohnt sich, zumal, wie der Autor plausibel klarzumachen versteht, hier das Zentrum des gesamten Denkens, Lebens und Liebens des heiligen Gelehrten zu finden ist.

Wahrheit als Lebensthema

Hanns-Gregor Nissing legt eine ausgezeichnete Studie über Leben und Denken des heiligen Thomas von Aquin vor und leuchtet dessen Sicht auf Wahrheit, Intellekt, Beziehung, Gottesebenbildlichkeit und Zeugnis aus.