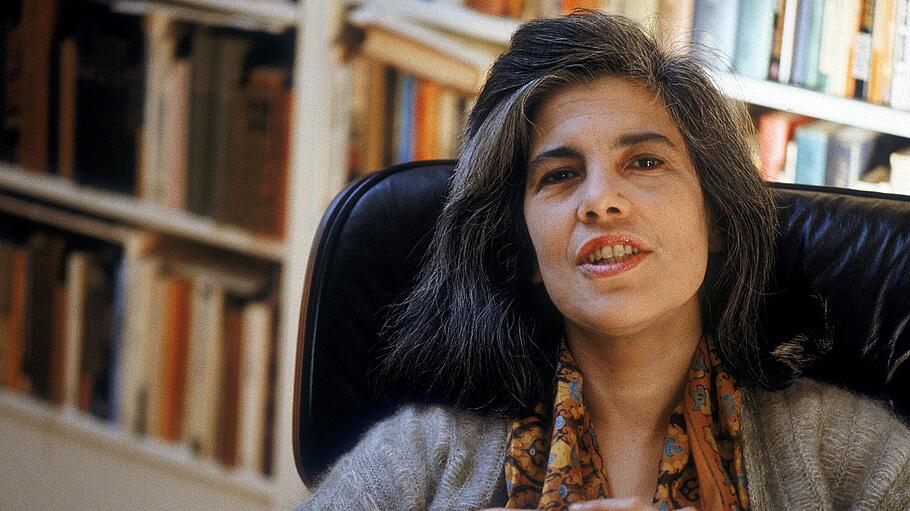

Wer war Susan Sontag (1933–2004)? Intellektuelles Wunderkind, hochintelligente, von Sigmund Freud und Antonin Artaud geprägte Schriftstellerin, Essayistin und Regisseurin, besessene Leserin von Kind an mit einer Leidenschaft für die Antike und deutschsprachige Literatur, die sie als Teenager dazu bringt, sich bei Thomas Mann in Kalifornien zum Tee einladen zu lassen. Dabei war sie auch eine überhebliche und fordernde Partnerin, willensstarke Kämpferin gegen ihre Krebserkrankung, daneben eine ikonisch verehrte Schönheit in der New Yorker Kunstwelt.

Susan Sontag war gelernte Europäerin

Leben auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs: Eine Biografie zur Essayistin wird rezensiert.