Bei der zweiten Vollversammlung des Synodalen Weges im Herbst 2021 wurde ein Änderungsantrag gestellt und angenommen, der sich mit der Frage befasste, ob es ein sakramentales Priestertum in der Kirche überhaupt brauche. Nun erhält diese Infragestellung literarische und exegetische Unterstützung durch die Neuerscheinung Martin Ebners: Braucht die katholische Kirche Priester?

Selektive Exegese

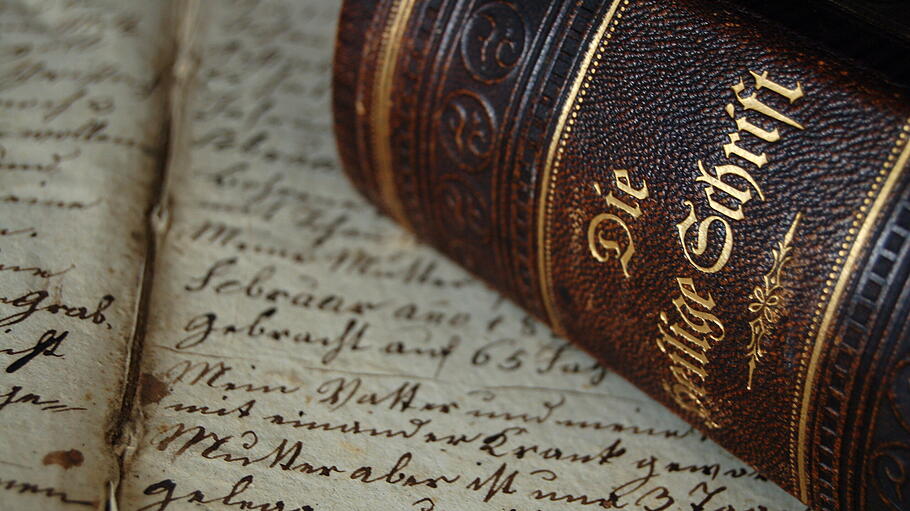

Martin Ebner liest die Heilige Schrift mit der protestantischen Lesebrille.