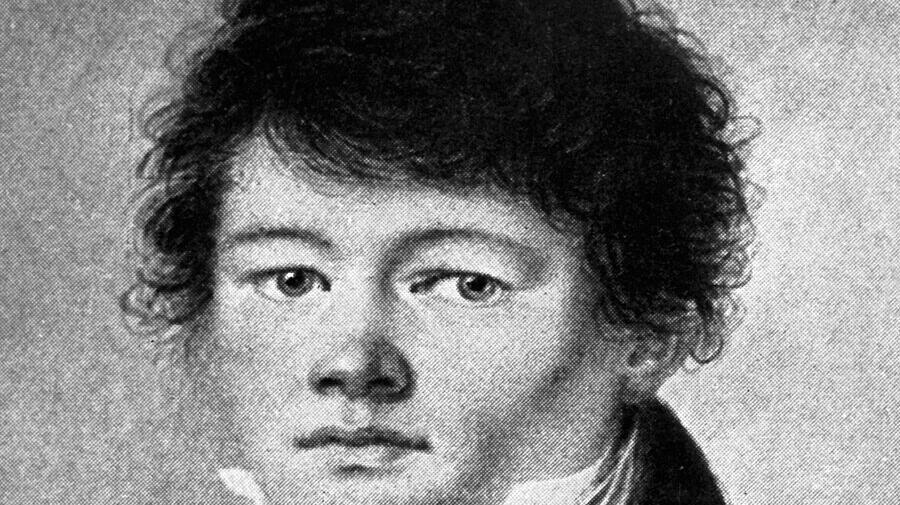

Einen Philosophen musst du lesen, ihn selbst, jede Zeile von ihm, aber nichts über ihn, keine Zeile über ihn, – er heißt Arthur Schopenhauer.“ Mit diesen flammenden Worten warb Friedrich Nietzsche Mitte der 1860er Jahre gegenüber seinem Freund Paul Deussen, sich einmal mit der Schopenhauerschen Willensphilosophie auseinanderzusetzen. Nietzsche selbst ließ sich (bekanntermaßen zumindest zeitweilig) äußerst stark vom Denken des philosophischen Einzelgängers beeinflussen – worin er sich, mit Blick auf Denker und Künstler wie Richard Wagner, Thomas Mann, Albert Einstein, Sigmund Freud oder Leo Tolstoi bis hin zu Michel Houellebecq und Techno-DJ Westbam in illustrer Gesellschaft befand oder befindet.

Absage an einen moralisch überhöhten Staat

Ein neues Buch zeigt: Arthur Schopenhauer war auch ein politischer Denker - und sich in vielem mit Augustinus einig.