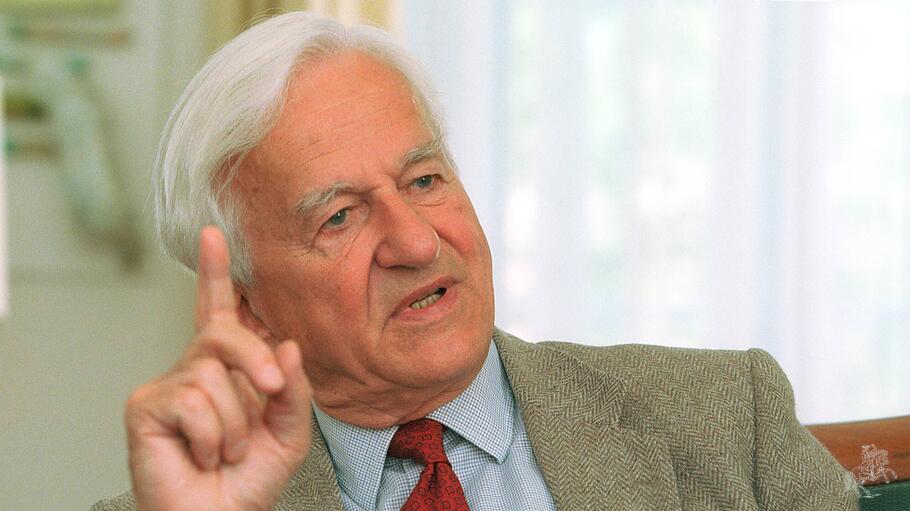

„König Silberlocke“ wurde er genannt: Richard von Weizsäcker (1920-2015) war zwar Bundespräsident, für viele aber auch so etwas wie ein Ersatzmonarch. Dank seiner aristokratischen Erscheinung, seiner rhetorischen Eloquenz und seiner intellektuellen Nachdenklichkeit erfüllte er Sehnsüchte der Bevölkerung, die herkömmliche Politiker nicht stillen konnten: Freiherr, nicht Funktionär. Weizsäcker wurde auf diese Weise zu einer zentralen Figur der Bundesrepublik, ja, ist für seine Verehrer schon eine Ikone der politischen Kultur. Hier Helmut Schmidt ähnlich, dem er sich vor allem in seinen letzten Jahrzehnten verbunden wusste, viel stärker als seinem CDU-Parteifreund Helmut Kohl.

Richard von Weizsäckers Rolle in der deutschen Politik

Nationalliberaler, Preußen-Verehrer und Exponent der „protestantischen Mafia“: Richard von Weizsäcker und seine Rolle in der deutschen Politik.