Wohl niemand beherrscht die Kunst des Aphorismus, das knappe Ins-Wort-Bringen einer schlussfolgernden Kombination von Gedanken besser als die Franzosen. Ihnen kommt freilich ihre Sprache, die zu Klarheit erzieht und danach verlangt, das rechte, das einzig passende Wort zu finden, zu Hilfe. Wenn man die Bedingungen des Ancien Régime, die absolutistische Regierung Frankreichs vor der Revolution, hinzunimmt, als alles auf Paris und den Hof konzentriert war, verwundert es nicht, dass die meisten, wenn auch nicht alle, der großen französischen Moralisten auf die eine oder andere Weise mit Paris und Versailles verbunden waren.

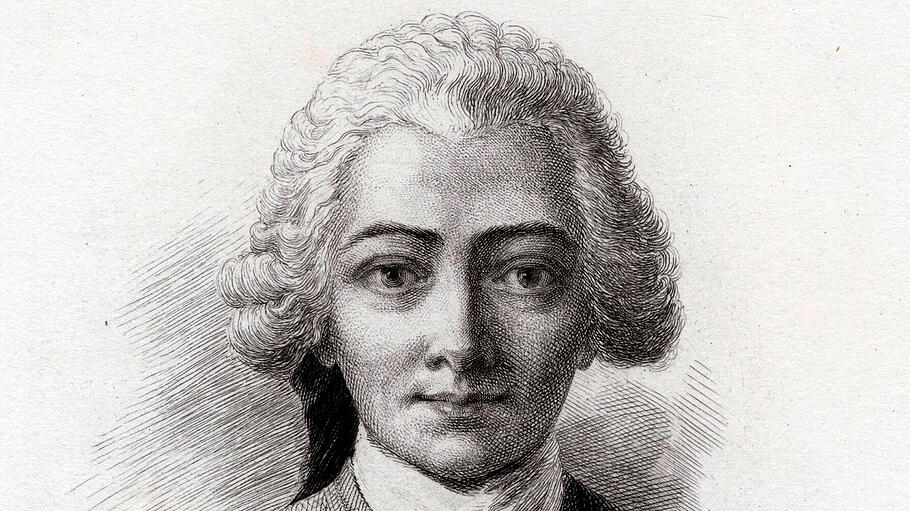

Nicolas Chamfort: Letzter Scherz, bevor das Fallbeil niedersaust

Gedanken und Reflexionen aus der Epoche der Aufklärung: Die Maximen des Nicolas Chamfort in einer neuen deutschen Ausgabe.