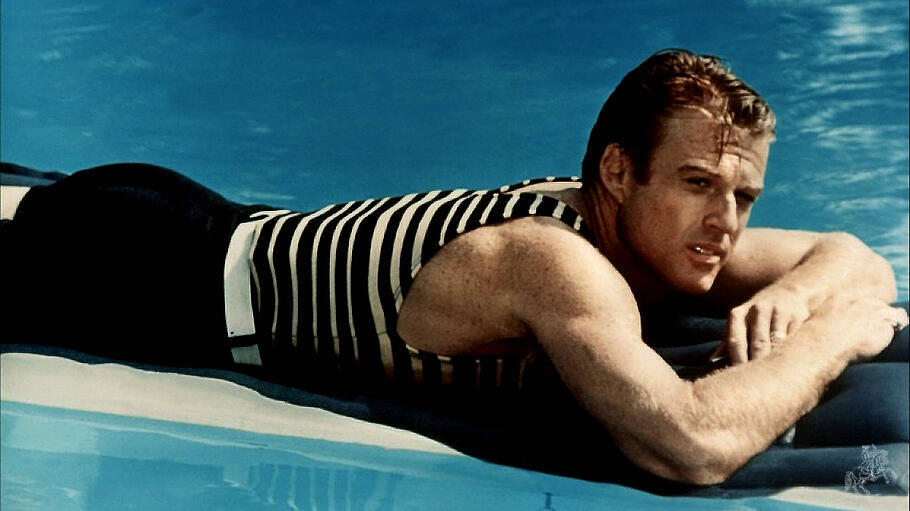

Die Roaring Twenties, die Goldenen Zwanziger, waren die unbeschwerten Jahre zwischen den Weltkriegen. Vom Crash der Wall Street, der gigantische Vermögen vernichten und die Welt in eine historische Wirtschaftskrise stürzen wird, ahnt man noch nichts. Selbst die Prohibition in den USA verdirbt die Feierlaune nicht, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Aufschwung gehen Hand in Hand. Der Roman „The Great Gatsby“ des US-amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald (1896 bis 1940) ist das literarische Zeugnis dieser wilden Zeit und einer der bekanntesten Romane der Weltliteratur. Am 10.

Ist das wirklich der American Dream?

Vor 100 Jahren erschien „The Great Gatsby“. Der Autor F. Scott Fitzgerald blickt darin hinter die glänzende Fassade eines Lebens, das wie der Inbegriff des amerikanischen Traums wirkt.