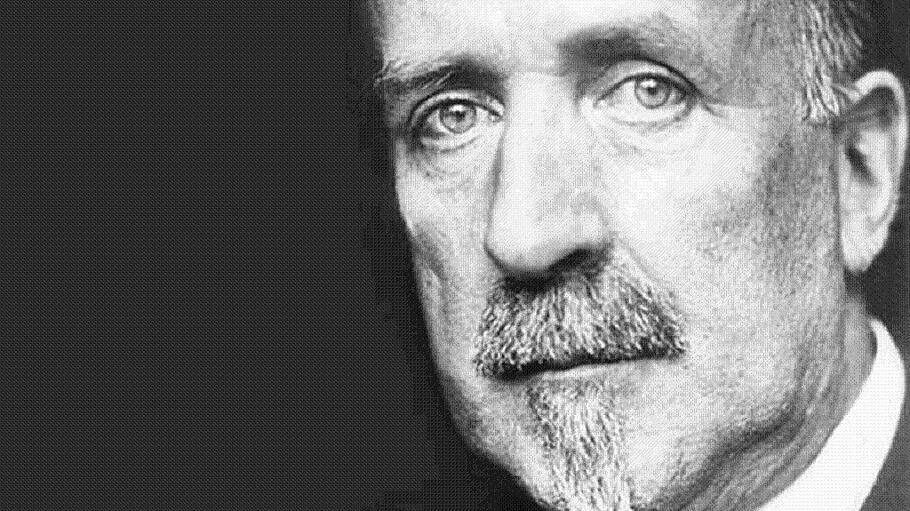

Heinrich Mann ist unser.“ Den Satz sprach Walter Ulbricht, als am 25. März 1961 Heinrich Mann – elf Jahre nach seinem Tod im März 1950 in den Vereinigten Staaten – in ein Grab auf dem Berliner Dorotheenstädtischen Friedhof umgebettet wurde. Allein dieser Satz hat die Rezeption des älteren Bruders von Thomas Mann bis heute nachhaltig beeinträchtigt, ja beschädigt. Der ältere der beiden Mann-Brüder war seitdem im Westen, wo er schon zuvor ohnehin wenig genug wahrgenommen wurde, persona non grata, dem Vergessen preisgegeben. So, wie er schon zu Lebzeiten immer wieder für politische Interessen instrumentalisiert wurde, ging es nach seinem Tod weiter.

Heinrich Mann führte ein zerrissenes Leben in schwieriger Zeit