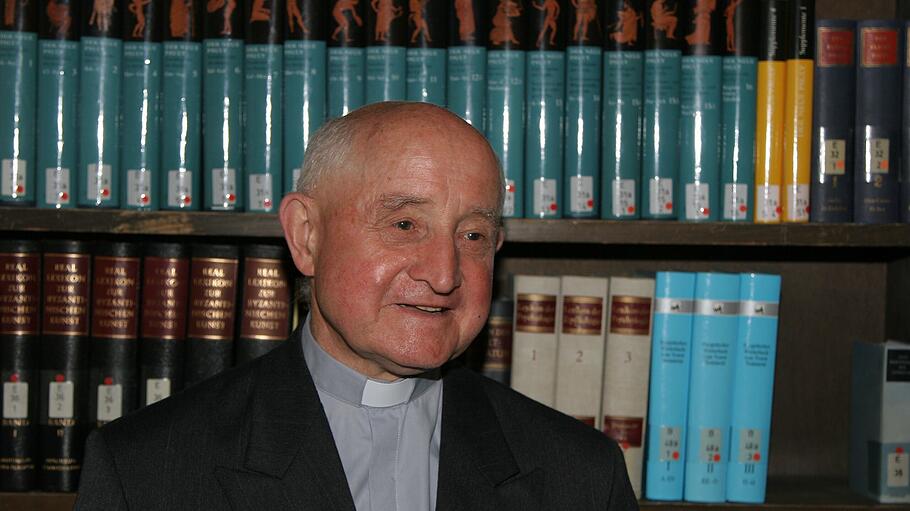

Einer der großen Kirchenrechtler Deutschlands und zugleich ein scharfer Beobachter der nachkonziliaren Krise, der sich immer wieder mit markanten Beiträgen zu Wort gemeldet hat, ist Georg May. Der nun 96jährige gebürtige Schlesier, der zuletzt in Mainz lehrte, hat Lebenserinnerungen vorgelegt, die präzise und knapp – wie es einem Juristen ziemt – Auskunft geben über die Vita und den jahrzehntelangen Einsatz Mays für die Katholizität der Kirche. Sie erzählen die Geschichte eines Eisenbahner-Kindes aus Liegnitz, der gegen alle Wirrungen und Schicksalsschläge unbeirrt seine Ziele verfolgt und mit enormem Fleiß ein vielgestaltiges Werk vorgelegt hat.

Georg May: Ein Soldat Christi

Der Mainzer Kirchenrechtler Georg May blickt auf sein Leben zurück.