Seien wir ehrlich: Die Faszination, die Brecht auf das deutsche Publikum ausübt, war schon immer schwer zu verstehen. Vielleicht handelt es sich hierbei um einen „acquired taste“, vielleicht ein in Schulzeiten entwickeltes Stockholm-Syndrom – kurzum, es ist schwierig, mit Brecht etwas anzufangen: Die ideologische Schlagseite, die verbissene Botschaft und das proletarisch-graue Lebensgefühl mit seinem eklatanten Mangel an Transzendenz wirken letztlich abstoßend. Umso bedrückender ist es, die sakrosankte Bedeutung Brechts als „Klassiker“ konstatieren zu müssen, welche auch nach dem Untergang des real existierenden Sozialismus keinen Abbruch erlitten hat.

Es war alles ganz anders als Brecht behauptet

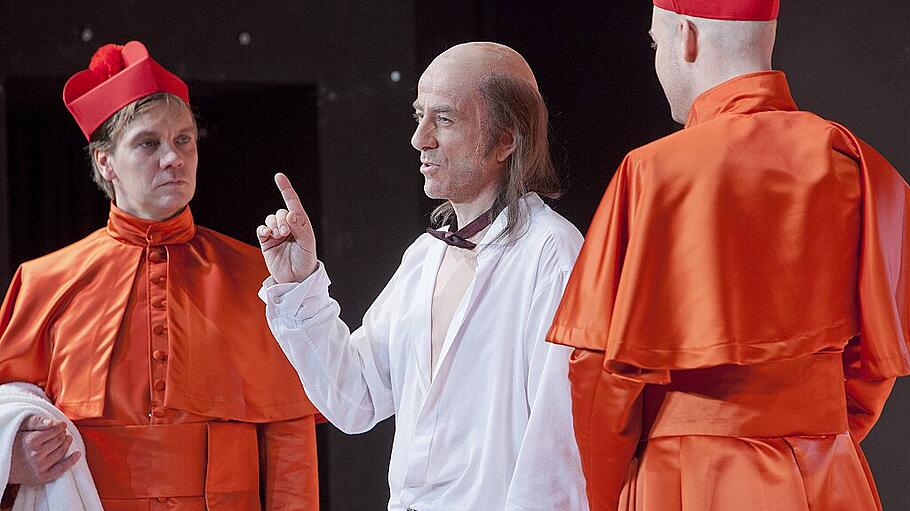

Stück für Stück, Behauptung für Behauptung zerlegt Ingo Langer in seinem Theaterstück „Mikado“ Berthold Brecht und dessen Geschichte "Leben des Galilei". Zentrale Motive werden untersucht und die Brechtsche Fama zurechtgerückt.