Am Anfang steht die Frage: „Warum sind wir mit dem Bestehenden einverstanden?“ Die vor gut zwei Jahren ausgebrochene Pandemie mit ihren restriktiven Maßnahmen bestärkte die 63-jährige Wiener Publizistin und Philosophin Isolde Charim in ihrem Vorhaben, dem Phänomen einer „freiwilligen Unterwerfung“ nachzugehen. Geschieht dies aus Angst vor Strafen? Oder aus vernünftigen Erwägungen heraus? Gerade zu Beginn der Pandemie änderten sich die medizinischen Erkenntnisse und damit die Forderungen der Politik an die Bevölkerung ständig – was schützt und was nicht?

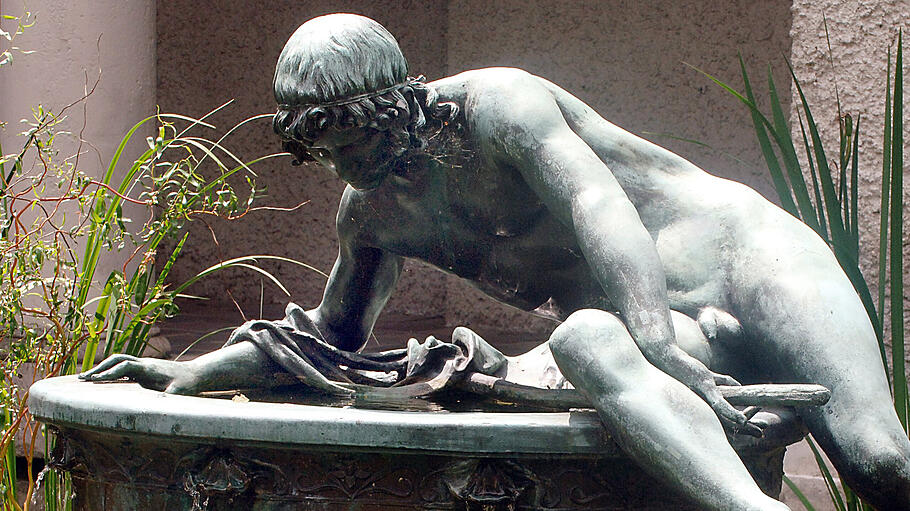

Der Narzissmus leitet die Gesellschaft

Der Selbst-Identifikation zuzustimmen: Die Überzeugung dass durch Selbstoptimierung ein ideales Ich erreichbar sei.