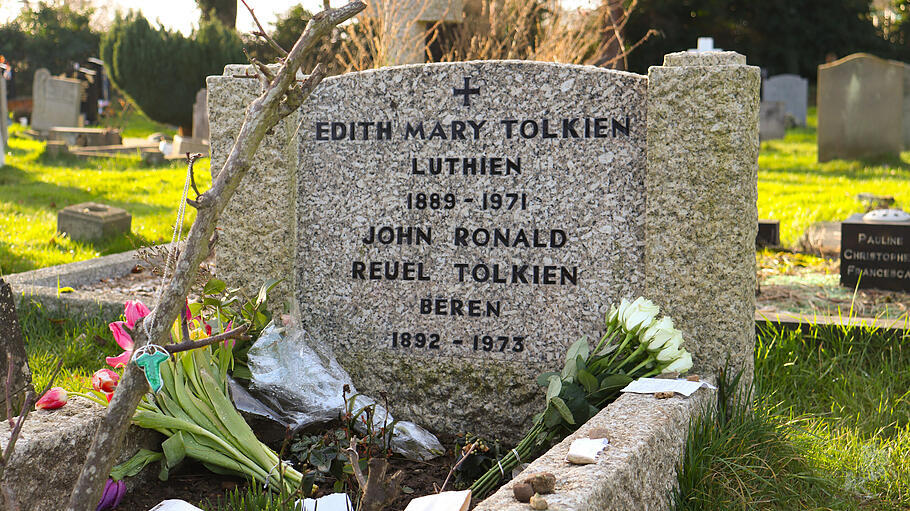

Am 2. September 1973 starb der englische Schriftsteller und Philologe John Ronald Reuel Tolkien im Alter von 81 Jahren. Zehn Jahre später hielt ich den „Herrn der Ringe“ das erste Mal in der Hand. Während eines Wachdienstes bei der Bundeswehr begann ich, die ersten Kapitel zu verschlingen, bis ich um vier Uhr früh zu Tom Bombadils Haus kam und mich ein plötzlicher Alarm jäh herausriss.

Der Herr der Dinge

Warum J. R. R. Tolkien auch 50 Jahre nach seinem Tod noch lesenswert ist.