Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert in Art. 1 „die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses“. Die Gewissensfreiheit erscheint dabei als unmittelbare Folge der Würde des Menschen und ihrer Unantastbarkeit. Dank des Gewissens erfährt der Mensch in seinem Innern den Anspruch des moralisch Guten: nicht nur quälend und anklagend als Gewissensbisse, sondern auch anregend, motivierend, kritisch prüfend, sich als verantwortungsvoll handelnde Person wahrnehmend.

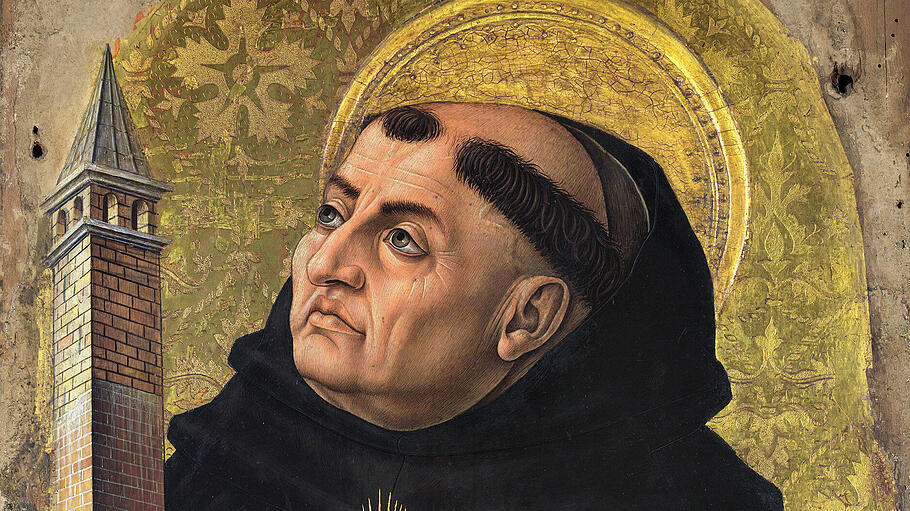

Der Heilige Thomas prägt Wissen und Gewissen

Seine inhaltlichen Ausarbeitungen und Definitionen von Begriffen prägen auch heute Staat, Gesellschaft und Kirche.