Clive Staples Lewis ist hierzulande überwiegend als Autor der „Narnia“-Kinderbuchserie bekannt, bestenfalls auch noch als geistlicher Autor. Dass er auch ein bedeutsamer philosophischer Denker war, zeigt ein verdienstvoller neuer Sammelband, der zentrale Texte erstmalig auf Deutsch vorlegt. Tatsächlich kann man von einer kleinen Sensation sprechen. Lewis ist zweifellos einer der weltweit bedeutsamsten geistlichen Autoren des 20. Jahrhunderts. Ist es tatsächlich vorstellbar, dass seine Antrittsvorlesung auf dem 1954 für ihn errichteten Lehrstuhl in Cambridge erst im Jahr 2019 auf Deutsch erschien? Umso erfreulicher, dass Herausgeber Norbert Feinendegen und der Baseler Fontis-Verlag das Wagnis nicht gescheut haben, heutigen ...

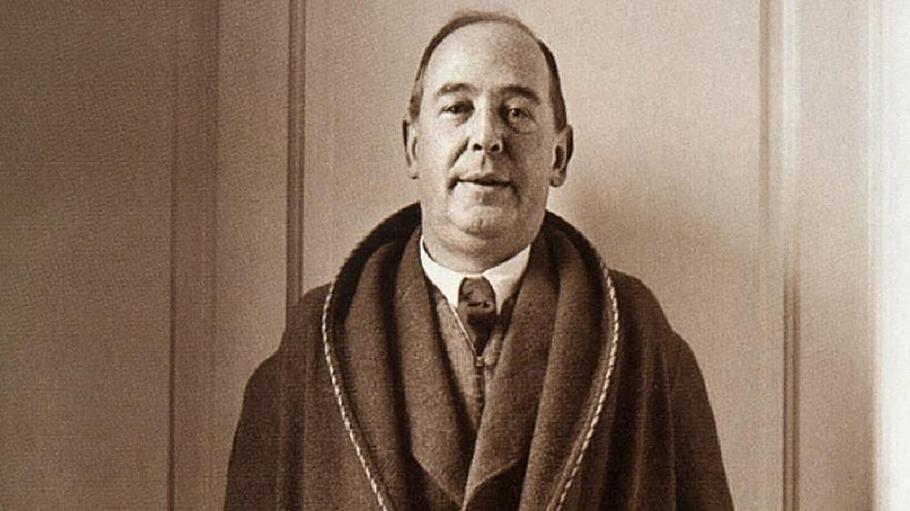

Clive Staples Lewis: Der Geschmack des Himmels

Prophetisch, wortgewaltig, genial: C. S. Lewis überrascht immer wieder. Eine Neuveröffentlichung legt Aufsätze des Schriftstellers erstmals auf Deutsch vor.