Wie Joseph Ratzinger auf die Frage des „Synodalen Weges“ geantwortet hätte, ob die Kirche das Priesteramt heute überhaupt noch braucht, kann zwar nicht genau gesagt werden, doch vermittelt die letztjährig in der Reihe der Ratzinger-Studien erschienene Dissertation des Salzburger Pfarrers Ladislav Kučkovský eine Idee: Vermutlich hätte der jüngst verstorbene Papst moniert, dass allein schon die Fragestellung den Dienst des Priesters auf etwas „Brauchbares“ und „Nützliches“ reduziert und ihn dem Primat des Selbst-Machens, der Funktionalität unterwirft, so als könne der Mensch sich die Kirche selbst funktional gestalten, als ob Gott nichts mit ihr zu tun habe.

Brückenbauer zur Christokratie

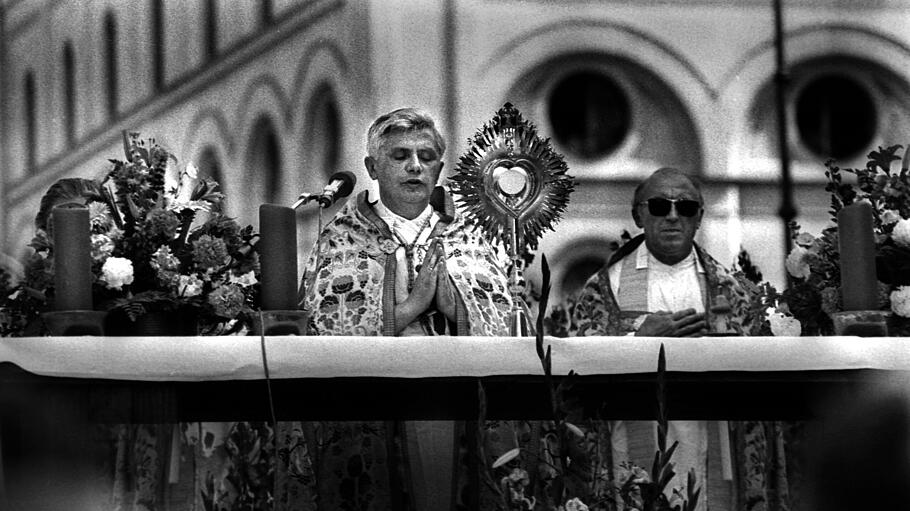

Die Dissertationsschrift von Ladislav Kučkovský über die Theologie des Priestertums bei Joseph Ratzinger zeigt einmal mehr, warum der verstorbene Papst ein Kirchenlehrer der Moderne ist.