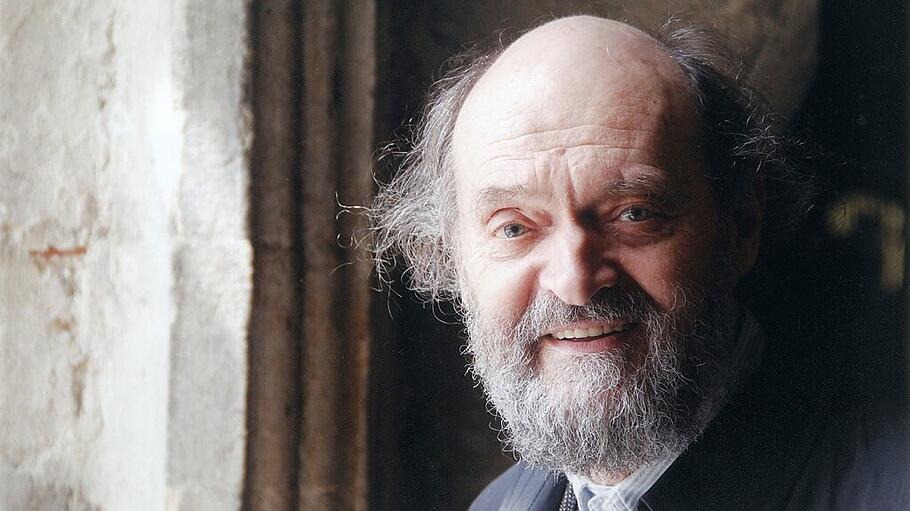

Arvo Pärt, der am 11. September in Paide geborene estnische Komponist, ist eine Ausnahmeerscheinung unter den Meistern der sakralen Tonkunst. Er gilt als Vertreter der neuen Einfachheit. Aber dieses Diktum ist fragwürdig. Denn was Pärt kreiert, ist keineswegs schlicht, sondern von hoher Komplexität. Was Pärt von anderen zeitgenössischen Komponisten unterscheidet ist, dass er seine Musik in radikaler Weise aus seinem Christsein heraus entfaltet.

Klangspuren des Glaubens

85. Geburtstag: Der Komponist Arvo Pärt, der am 11. September in Paide geborene estnische Komponist, ist eine Ausnahmeerscheinung unter den Meistern der sakralen Tonkunst mit mittelalterlichen Wurzeln.