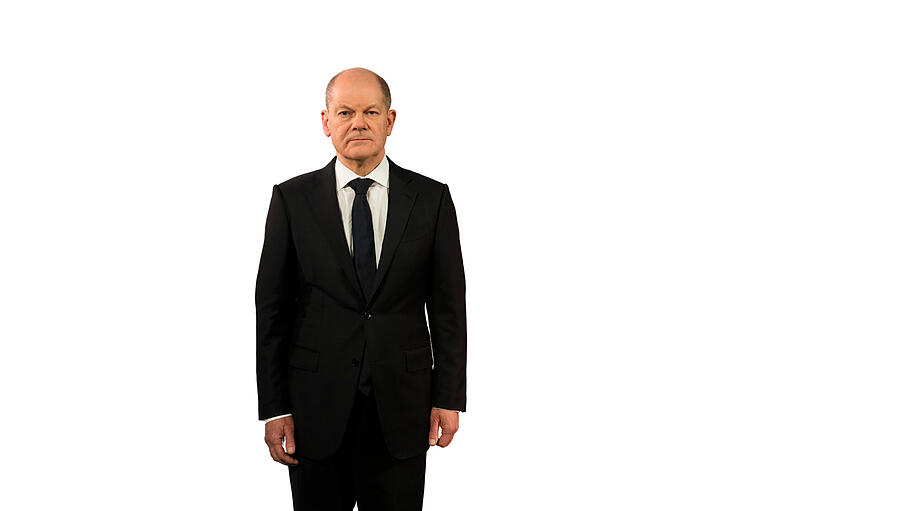

In der Ukraine gibt es ein neues Wort: "Scholzit". Zu Deutsch "Scholzen" und bedeutet: viel versprechen, wenig halten. Den Ruf des Zögerers und Zauderers hat sich der deutsche Bundeskanzler seit Beginn des russischen Angriffskriegs hart erkämpft. Statt voranzuschreiten und einen politischen Kurs zu bestimmen, hinkt Deutschland seinen Bündnispartnern in EU und NATO hinterher. Zuerst hieß es, die Pipeline Nord Stream 2 sei ein "privatwirtschaftliches Vorhaben". Damit schüttelte der frischgebackene Bundeskanzler Olaf Scholz die Verantwortung für das umstrittene Projekt von sich ab. Mit der größer werdenden Drohkulisse Russlands konnte er es sich aber nicht mehr ganz so leicht machen.

Kann Deutschland nur "Scholzit" und sonst nichts?

Deutschland traut sich nicht, klare Ziele zu formulieren und Werte, die dorthin führen. Das sorgt für Orientierungslosigkeit außenpolitisch, aber auch im Land selbst. Zeit, dass es lernt, was gute Führung bedeutet.