Herr Minhardt, der Fall der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) hat beim Thema Gauland-Boateng gezeigt, dass der Shitstorm auch nach hinten losgehen kann. Nehmen Sie eine zunehmende Skandalisierung durch Medien wahr? Ob sie zunehmend ist, ist schwierig zu sagen. Es wird zumindest in der Bevölkerung als zunehmend wahrgenommen. Werden Medien immer mehr zu Akteuren und versuchen Einfluss zu nehmen? Ja. Natürlich gibt es Versuche, Einfluss zu nehmen und man hat immer mehr den Eindruck, dass Redakteure oft mit einem bestimmten Ziel schreiben, also mit einer Art Jagdinstinkt. Sie haben in einem Kommentar auf der Internetseite des DJV Berlin-Brandenburg am Dienstag geschrieben, dass die FAS eingeräumt hat, dass nicht ...

Journalisten mit „Jagdinstinkt“

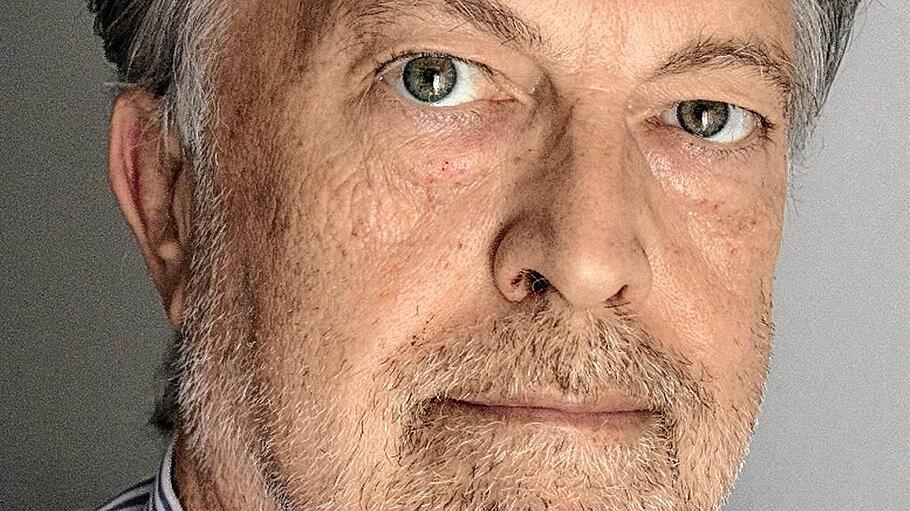

Klaus D. Minhardt, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands Berlin-Brandenburg, über Medien als Akteure. Von Alexander Riebel