Er erfand den Waldgang, ganz ohne Corona-Krise: Die zweite Hälfte seines langen Lebens verbrachte der Schriftsteller Ernst Jünger im oberschwäbischen Wilflingen und in den umgebenden Wäldern. Ihm wäre es auch nicht in den Sinn gekommen, in Gruppen spazieren zu gehen. Nicht einmal seine Frau durfte ihn auf seinen langen täglichen Gängen begleiten. Als einsamer Denker zog er seine täglichen Runden durch die Fichtenwälder. Einsamkeit war ein hohes Gut, das es gegen die Zivilisation der Massengesellschaft zu verteidigen galt. Diese Einsamkeit war Bedingung und Realisation von Freiheit in einem. Wir brauchen erst den staatlichen Befehl, um zu dieser Einsicht zu kommen.

Hundert Jahre gegen Viren

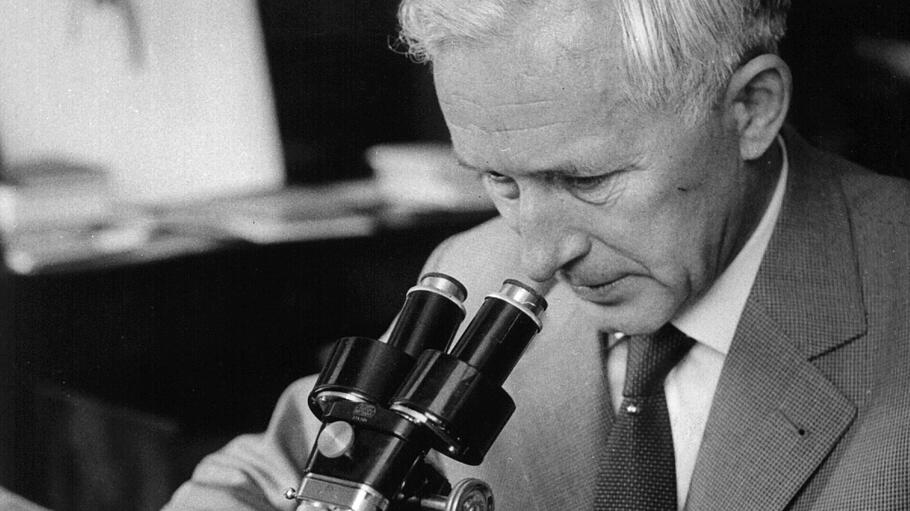

Als Autor beherrschte er die Tugend der Gelassenheit: Ernst Jünger wäre am 29. März 125 Jahre alt geworden.