Die USA sind eine frühneuzeitliche Republik. Sie folgt in ihrem Zeremoniell und ihren Symbolen vielfach der Tradition des britischen Königreichs oder der Republik Venedig. Ein schnörkelloser Funktionalismus, wie ihn die Berliner Republik auszeichnet, bleibt den als kapitalistisch-materialistisch verschrienen Vereinigten Staaten, die zwanzig Jahre vor dem Untergang Alteuropas gegründet wurden, fremd. Deutlich zeigt sich dies im Oval Office, das als Arbeitszimmer des Staatsoberhauptes zugleich einen Repräsentationsraum der Republik abbildet. Er verkörpert die Kontinuität von Amt und Staat. Zugleich setzt jeder Präsident individuelle Noten. Sie betonen Regierungsverständnis, Regierungsdevise und Regierungsstil.

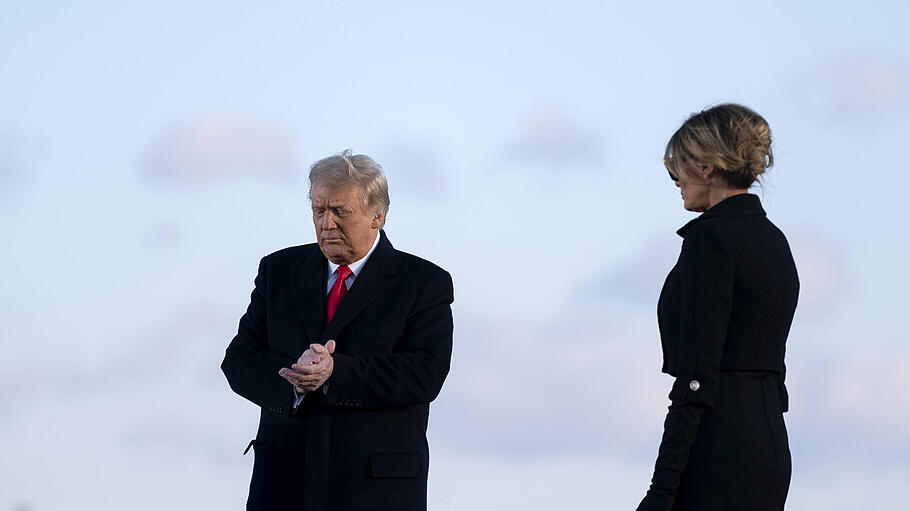

Geh´ mir aus den Augen!

Das Tilgen des Namens einer Person oder auch das Beseitigen aus bildlichen Darstellungen, kennt man unter anderem aus antiken Kulturen und in der Neuzeit aus untergegangenen Despotien. Heute scheint dieses symbolbehaftete Verhalten wieder in Mode zu kommen.